変わる食品流通 各社の戦略

お客との対話を重視

生きる源・野菜の情報で勝ち残る

(株)やおや植木商店

福岡市西区橋本の木の葉モール橋本の「はしもとまるしぇ」に出店する「やおや植木商店」が非常に元気である。同店はもともと大川の地にあったのだが、同モールの開業と同時に移転。今やすっかり現地に根付いている。同店の好調ぶりからは、スーパー、ディスカウントなどに劣勢を強いられる小売専門店における今後の生き残り戦略を垣間見ることができる。

同社代表の植木宏徳氏

モノに言葉を載せて

1日、延べ4,000人集客

「こんにちは、今日はキャベツの美味しいのが入ったよ!」「今日の大根はお得ですよ!」など、威勢の良い声が飛び交う売場。わずか20坪足らずの売場で、レジを含め10名近くのスタッフが、休む間もなくお客さんに熱心に商品説明を行なっている。同店では対話をしながら販売をしているのだ。ただ野菜を陳列しているだけの小売店ではあり得ない光景だ。商品だけでなく売場もキレイで、野菜の陳列はとくにお見事。子どもでもお年寄りでも手に届く位置にあり、買い手に優しい配慮がされている。

福岡市西区橋本の木の葉モール橋本に昨年4月12日にオープンした「やおや植木商店」(以下、植木商店)は正真正銘の八百屋である。1日当たりの延べ集客数は、平日が最低900人から多い時では1,400?1,500人。土日の多いときには4,000人が訪れる日も。多い時はレジ待ちで30分、1時間待ちということもザラにあるこの八百屋はお客さんとの対話を重視した接客で、小売業界でも全国的に注目を集めている。

店主の名は植木宏徳氏。福岡県大川市出身の八百屋の3代目で、この道36年の野菜を知りに知り尽くした男だ。植木氏は八百屋業の傍らで世界各地の野菜を食べ歩き、知識を蓄えた。「ウチがネタ元になって食べ時とうまい野菜を届けることでお客さまが“ニコッ”と笑顔になってくれればいいんです」と語る植木氏。チラシを一切打たず、取材も極力受けない。メディアへの露出が少ないが、口コミが人を呼び、ファンをつくっている。「青果は商品である前に生命を支える最も大切なものの1つです。ごまかし、騙しが一切できません。しかも、日本には四季があり、季節によって野菜の食べ方も扱い方も変わります。たとえば『このしめじは袋詰めではなく、袋に入れずに買って食べてもらったほうがおいしい』など、包丁の入れ方、カットの仕方など、野菜を美味しく食べることができる知恵をお伝えおります」(植木氏)と、モノ(野菜)に言葉を載せて販売している。この積み重ねが消費者のハートを掴み、信用と信頼を得ているのだ。

「野菜には採れ時、買い時、食べ時があります。採れてすぐ食べた方が良いものもあれば、食べない方が良いものもある。お客さまには野菜の食べ時を知っていただきたい」と植木氏は語る。そこには、店舗を通じておいしい野菜を届けることで、今の食卓に欠けている家族のだんらんを取り戻し、家族の絆を深めてほしいという願いが込められているそうだ。

植木氏は毎日午前12時に起床し、1時から青果市場で自分の目で確かめた野菜だけを買い付けている。1年365日、休むことなくお客さまの笑顔のために、おいしい野菜を目利きするのが日課だ。八百屋業として、お客さまの口に入るものを選ぶのは毎日が真剣勝負。妥協せず、他人任せにせず、自分の納得のいくものだけを日々買い付けている。

利益を追求しない経営

結果は後から付いてくる

植木商店には、平日の午前中でもひっきりなしにお客が訪れる。当然、レジには行列も発生するが、その行列を見て帰るような人たちは少ない。というのも、同店では待ち時間にミカンやリンゴなどの季節の果物の試食が振る舞われることを知っているからだ。ときには試食でメロンやスイカなどが出されることもあるうえ、ミカンならば1人1個と、その量も半端ではない。一見、それだけの量を試食で振る舞えば採算が取れないのでは、と感じてしまうだろう。企業が運営するスーパーマーケットでは、そのような経費の使い方はあり得ない話だ。

しかし、それには植木氏なりの理念がある。一言で言えば、利益を追求するような経営を行なっていないのだ。「私は本来、食は利益を生むための道具、経済の道具にするべきではないと思っています」と語る植木氏は、市場で購入した価格帯に適正な利益を乗せて販売する。野菜には相場があるが、スーパーなどでの価格と比べても同店の野菜の価格帯は低価格の域。客数の多さで、店舗運営が成り立っている図式だ。

まさに利益追求でなく、利益は後から付いてくるという考え。今、小売業界でスーパーマーケットとディスカウントストアなどが価格競争でしのぎを削っているが、同店では小売業とは差別化した考えの下で店舗運営を行なっていることが、自然と売上増につながっていると言える。

八百屋は30年前の半分

それでも矜持は捨てない

植木商店では1日の1坪当たりの売上高が低くて5万円、多い時で10万円ある。福岡県の2007年の野菜・果実小売業(専門店)の1日1店舗の平均売上高が約7万5,000円であることを考えれば、植木商店がどれだけ奮闘しているかがわかる。

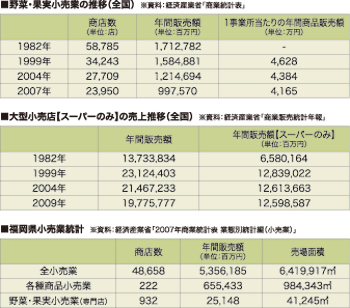

経済産業省の商業統計によると、日本の野菜・果実小売業は、30年前の1982年では商店数が5万8,785店、年間販売額が1兆7,127億円だった。当時すでに台頭していた大型小売店(スーパー)は年間販売額が13兆7,338億円だったが、時代とともにスーパーが発展し、野菜小売業が衰退するなか、07年には野菜・果実小売業の商店数が2万3,950店、年間販売額は9,975億円と、82年の半分以下となった。スーパーに目を向けると、09年の年間販売額は12兆5,985億円と82年と比べれば大幅に増えているが、近年はディスカウントストア、ドラッグストアなどの新興勢力に押され気味であることがわかる。

八百屋は、近年においては大型店の台頭やディスカウントストアの出現などにより、廃業、もしくはその危機へと追いやられている。しかし、「八百屋は野菜を取り扱うプロ。特別なものではなくて安心で安全なものを真面目に販売していけば、消費者は必ずわかってくれます」と植木氏は言う。

八百屋を国語辞書で引くと、「青果物をたくさん取り扱っている」という文言のほかに、「何でも知っている人」とある。さらに、隠語では「学問技芸に広く通じている人」となっている。八百屋とは本来、人々が生きるために必要な食の知識を広く伝える商売でもあり、“八百屋が食の原点”といっても過言ではないのだ。

「八百屋ももっとプライドを持ち、使命感を持って商売をすれば、必ずスーパーやディスカウントストアに勝てます。地域社会のためにどのような役割を担っていくかを考えれば、使命感が生まれてきます。生産者が一生懸命つくった野菜を八百屋が選び(目利き)、お客さまに食べていただく。美味しいという感動を与えられるのが、醍醐味の商売。小売店が出てくれば出てくるほど、差別化ができ、このような食の安全性が問われるなかで、真面目に真面目な商品を販売すれば、お客さまは必ず付いてきてくれます。この流れは、我々専門店にとってはチャンスなんですよ」と、デフレ景気の底が全然見えないなか、植木氏の視線の先には将来の展開が明確に描かれている。