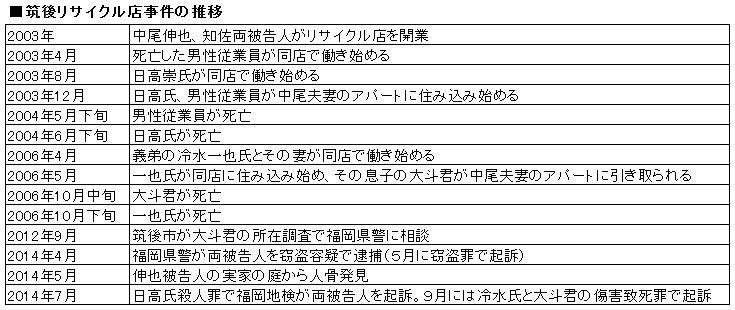

問われた殺意、不条理な世界に「国民の常識」の限界(中)~知佐被告人判決

-

-

「支配服従関係」のもとで「止めどもない暴力」

判決は、中尾知佐、伸也両被告人が作りだした暴力世界を大要、次のように認定した。

商品の磨き作業や店内の掃除、接客マナーなどについて従業員を厳しく指導し、作業の開始や終了時や、従業員同士が作業結果を確認してやり残しが分かった時や、1時間に1回ごとなど従業員が知佐被告人に携帯メールや電話で報告し、不始末を起こす従業員には言って聞かせても分からないから暴力を振るうという方針を確立し、商品の磨き残しや掃除のやり残し、報告の遅れなどがある都度、知佐被告人みずから従業員の頭部や顔面を平手や拳で叩いたり臀部などを足で蹴ったり、従業員同士で、不始末をした従業員に対し、ビンタやゲンコツの暴行を行わせていた。 日高崇氏(当時22歳)の死亡前には、時効のため不起訴となったが元従業員古賀雄喜氏(当時19歳)が死亡している。検察側によれば、古賀氏も知佐被告人らの暴行が繰り返された末、虐待死しており、日高氏の死亡もその延長線上にあると位置づけた。

日高崇氏(当時22歳)の死亡前には、時効のため不起訴となったが元従業員古賀雄喜氏(当時19歳)が死亡している。検察側によれば、古賀氏も知佐被告人らの暴行が繰り返された末、虐待死しており、日高氏の死亡もその延長線上にあると位置づけた。

判決や公判証言によれば、古賀氏は2003年4月、リサイクル店で働き始め、日高氏は同年8月に同店で働き始めた。両氏は、不始末があれば知佐被告人自ら暴力を振るわれるとともに、店長やほかの従業員に自主申告して、「ビンタお願いします」などと体罰という名の暴行を加えることを自ら願い出て、ビンタやゲンコツをもらうと「ありがとうございました」と礼を言うという、「支配服従関係」を利用した「止めどもない暴力」を受け続けた。03年12月には2人は両被告人の自宅アパートで住み込むようになり、食べ物をこぼす、トイレを汚す、掃除のやり残しなど、生活上の些細な不始末を理由として、暴力を受け、食事を抜かれることもあった。04年春頃には、日常的な暴力によって、2人の顔が腫れてアザが目立つようになったため、リサイクル店へ出勤せずに、アパートで商品の磨き作業をさせられるようになったが、被告人らの暴力は続き、被告人らの指示で、2人が互いに殴り合わせたりもさせられ、顔面は腫れあがった。

04年5月末頃、古賀氏がアパートで死亡し、その後も、日高氏は、伸也被告人らから不始末を理由に殴る蹴るの暴力を受け続け、顔にどす黒い大きなアザができていた。暴行が繰り返される状況下で、日高氏も04年6月下旬頃、アパートで死亡した。「暴行を止めどもなく繰り返す」という倒錯した世界がなぜつくられ、1人目の死亡で惨劇が終わらず、わずか2年半の間に、4人も死亡しなければならなかったのかは、知佐被告人の「彼女のなかの真実」という闇のベールの向う側にあって、見ることはできなかった。

限られた物証、動機も見えず

事件は、元従業員ら4人の死亡から約10年後に発覚し、しかも発覚までの間に被告人らが白骨化した遺体を掘り起し、粉砕機で砕くなどしてゴミとして捨てたり川に流し、生存を偽装するなど徹底的な隠ぺい工作の結果、いまだに大斗君の遺体は発見されず、他の3人の遺体も発見されたのは骨のごく一部にとどまり、死因の特定や死亡時の状況を特定することは困難で、物証も限られた。

しかし、乏しい証拠関係から殺意が認定できなかったのか。

「国民の常識」が不条理の世界を解明できず

殺人といえば、「殺してやる」という明瞭な意欲や動機がないといけないと思うのは、ドラマの見過ぎである。

今回の事件では、昔で言う「未必的殺意」の有無が争われた。報道によれば(注)、判決後の記者会見で裁判員からは「動機が何なのか確たる回答が出なかった」との趣旨の発言があったという。

裁判員裁判制度は、職業裁判官の世界に「国民の常識」を反映させ、より適切で妥当な判断を導き、刑事裁判を健全に機能させる側面がある。

判決からは、殺意の有無をめぐって、死亡させたいという意欲や動機と、殺意との間を揺れ動き、意欲や動機を殺意となかば混同し、「死んでもいい」と思って「人が死ぬ危険性の高い行為」を行ったかどうかの「未必的殺意」への踏み込みが不足した様子がうかがえる。

というのは、殺意を否定した判断のなかで、「日高氏の死亡を企図しているものとうかがえるような強度の暴力」や「死亡させたいという意欲」に触れているように、「企図」や「意欲」に引っ張られ、また、「口封じという動機が考えられることから殺意があったとの結論を導くのも困難」などと述べ、動機と殺意を関連付けた文脈が見られるからだ。動機の解明は大切だが、不条理の世界を「国民の常識」では解明できないこともある。殺意の有無と、死亡させたい意欲の有無は同じではないのに、裁判員は意欲や動機を求めすぎたのではないか。その結果、理解しがたい現象の前に、「国民の常識」が思考停止してしまったのではないか、疑問が残る。

裁判員という「国民の常識」は、不条理の世界に対して機能するには限界がある。暴力が支配する、あまりにも倒錯した世界を前にして、裁判員にとって、「理解しがたい現象」が世の中にはあることをありのまま受け入れられなかったのかもしれない。(つづく)

【山本 弘之】※クリックで拡大

【注・お断り】検察庁は、他の省庁(行政機関)と同じく、インターネット報道協会加盟社の記者等に記者会見などを取材する門戸を開いているが、裁判所は、司法記者クラブ加盟社にのみ取材の便宜供与を行っており、裁判員の記者会見も原則として司法記者クラブ加盟社しか取材できないため、裁判員の会見内容については、新聞各社の報道に基づいた。

関連記事

2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45

最近の人気記事

まちかど風景

- 優良企業を集めた求人サイト

-

Premium Search 求人を探す

Premium Search 求人を探す

- 業界注目!特集

-

産廃処理最前線

産廃処理最前線

サステナブルな社会を目指す

- MAX WORLD監修

-

パーム油やPKSの情報を発信

パーム油やPKSの情報を発信

パームエナジーニュース

日高崇氏(当時22歳)の死亡前には、時効のため不起訴となったが元従業員古賀雄喜氏(当時19歳)が死亡している。検察側によれば、古賀氏も知佐被告人らの暴行が繰り返された末、虐待死しており、日高氏の死亡もその延長線上にあると位置づけた。

日高崇氏(当時22歳)の死亡前には、時効のため不起訴となったが元従業員古賀雄喜氏(当時19歳)が死亡している。検察側によれば、古賀氏も知佐被告人らの暴行が繰り返された末、虐待死しており、日高氏の死亡もその延長線上にあると位置づけた。