【追悼】白衣を脱いでメスを重機に、水路を拓いて大地を治療~中村医師が目指したもの

-

-

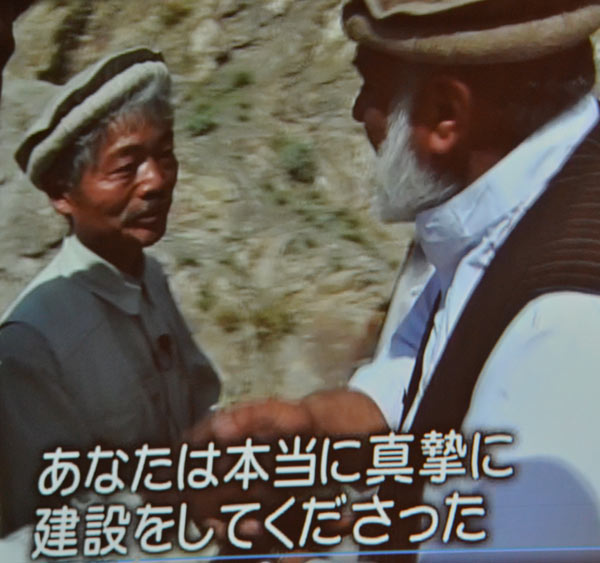

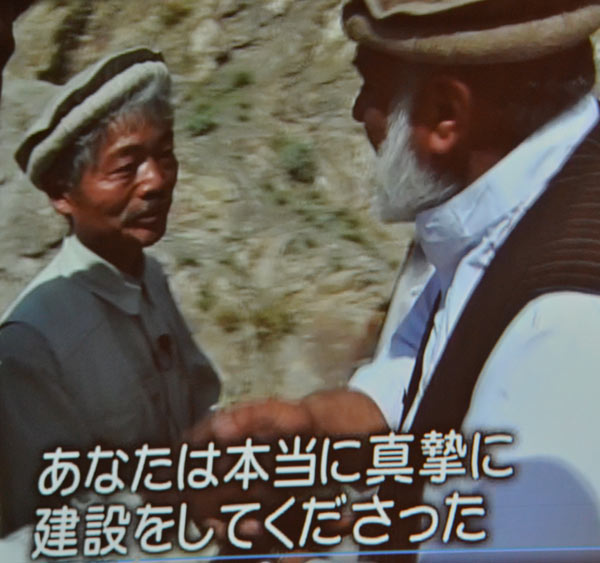

中村哲医師(2012年6月) 4日、福岡市のNGO団体「ペシャワール会」の現地代表であり、アフガニスタンで農業用水路の整備などに尽力していた医師の中村哲氏(73)が、現地で銃撃を受け、病院に搬送された後に死亡したという悲しい知らせが舞い込んだ。

ペシャワール会はアフガニスタンでの医療活動のほか、水源確保活動、農業支援活動などを行っており、現地代表の中村医師は、1年のほとんどを現地での支援活動にあたっていたほか、日本に帰国しても講演会などで全国を飛び回り、活動資金の調達に奔走していた。日本から遠い異国の地で、いったい何が中村医師を駆り立てていたのだろうか―――。

パキスタン赴任が人生の分岐点

中村医師は1946年9月、福岡で生まれた。子ども時代は虫好きな少年で、昆虫記で知られるファーブルに憧れていたという。地元の西南中学校から福岡高校を経て、九州大学医学部に進んだのも、親の期待に沿いたいという気持ちがあった一方で、ファーブルのように田舎の医者として暮らしながら昆虫の研究をしたいという夢もあったようだ。医者としての専攻は、精神神経科を選択。これも、他科の医師に比べると「昆虫研究との両立がしやすいのでは」との思惑があったことと、自身も強迫神経症を患っていたことから、人間の精神現象に対する興味をもっていたことによる。大学卒業後は、大牟田労災病院にて神経科医として勤務していた。

中村医師に人生最大の転機が訪れたのは1982年、「日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)」より、パキスタンでの勤務の話が持ち込まれたのだ。任期は3年。中村医師は当時、妻とまだ幼い子ども2人を抱えていた。普通であればためらいそうなところ、思案の後に引き受けることにした。

さっそく同年、中村医師はペシャワール・ミッション病院の下見に行き、そこで現地のハンセン病の実情を目の当たりにする。患者数は膨大で、数の把握すらままならない。にもかかわらず、既存の病院の病床数はたった12床。当初、中村医師の任務は医療一般であったはずだが、ハンセン病の医師となることを余儀なくされた。

83年、中村医師のパキスタン・アフガニスタンでの医療活動を支援する目的で、親しい友人・知己により「ペシャワール会」が結成された。その後、英語習得の語学留学や国立療養所邑久光明園(岡山県瀬戸内市)での実地研修、リバプール熱帯医学校での学びを経て準備を整えた後、84年5月、いよいよ中村医師はパキスタンのパクトゥンクワ州の州都・ペシャワールに赴任した。

拡がっていく活動範囲

アフガニスタンは複雑な民族構成をしているが、そのなかでも最大の民族がパシュトゥン族である。人口はおよそ800万人。欧亜列強によって古くからのパシュトゥン族の居住する地域に国境線が引かれ、パキスタン側とアフガニスタン(アフガン)側に分断された。パキスタン側の国境地帯は「部族自治地域」として自治を認められており、その中心の町がペシャワールだった。ハンセン病にしろ他の病気にしろ、中村医師が診療にあたる多くが、アフガンのパシュトゥン難民だった。

現地に赴任後、中村医師は現地の公用語であるウルドゥ語を語学学校で学ぶ傍ら、現地の実情を突き止めようと、孤立した山岳地帯のハンセン病患者を訪ねて動き回った。医療の手のまったく届かぬ山岳地帯の人々と出会い、ときには救いを求める手を振り切ってでも山を降りねばならなかった。持参した薬とできる限りの手当てを尽くしても、助けられない命にたびたび直面する。後ろめたい自責の念が、医師の心に積み重なっていった。そして中村医師は、過労から急性肝炎で倒れるに至った。

しかし、医療の恩沢から完全に見捨てられている村々を歩き、自らの目で、自らの手で惨状をたしかめた中村医師は、一歩、また一歩と、アフガン難民の窮状に寄り添っていった。ウルドゥ語だけでなく、パシュトゥ語も習得。ちょうどソ連軍のアフガン侵攻の最中であり、診療を受けに来る人々の過半数は、アフガンからパキスタンへと逃れてきた難民だった。ハンセン病の治療から始まった中村医師の医療活動も、その他感染症、医療全般とその範囲を広げていく。病院の設備は極端に乏しく、医療機器や手術設備などが不十分な環境下。現地では消毒の習慣すらなく、ガーゼを消毒するのでさえ、オーブンで焼いて焦げ目が付いたものを使わなければならないという有り様だった。

86年より、パキスタン国内のアフガン難民への診療を本格的に開始。91年には活動範囲をアフガン国内にも拡げ、アフガニスタン・ニングラハル州のダラエヌールに同国内で最初の診療所を開設した後、アフガン東部の山岳部に設置した3診療所を中心に無医村での医療活動を開始した。

そして98年、パキスタン・アフガニスタン両国の恒久的な拠点となる基地病院「PMS(ペシャワール会医療サービス)」を、ペシャワールに建設した。

医療事業から水源確保事業へ

2000年夏、ダラエヌールを異常な渇水が襲った。通常であればヒンズークシュ山脈の万年雪による雪解け水で支えられてきた同地において、雨季に降雨・降雪が見られず、緑の広大な田畑が土漠の原野に帰し、木々が立ち枯れた。未曾有の大干ばつだ。同年6月のWHOの発表では、「ユーラシア大陸中央部に進行する未曾有の大干ばつは、イラン、イラク、アフガニスタン、パキスタン、インド北部、中国など広範囲におよび、被災者は7,000万人と見積もられる。最も激烈な被害を受けたのはアフガニスタンで、1,200万人が被災し、飢餓線上の者400万人、餓死線上の者100万人と推測される」という予想を超えた最悪な事態が知らされた。

この大干ばつにより、現地では小児を中心に多くの者が落命。その原因の多くは、栄養失調で弱っているところに口にした汚水により、赤痢などの下痢症に罹ったことだった。健康な者であればそう簡単に死ぬことのない病気だが、食糧不足と水不足とが背景にあれば致命的である。これらの多くの病気は、十分な食料と清潔な水さえあれば、そもそも罹ることのないものだった。

医療活動だけでは救えない多くの命に直面したとき、中村医師は医療従事者としての自らの無力さを覚える。だが、中村医師は、決して命をあきらめることはしなかった。

「飲み水、そして農業用水の確保こそ、命を救い、難民化を防ぐ」―――との想いで、それまで中心的に行っていた医療活動と平行して、水源確保事業を開始。飲料用井戸や灌漑用井戸の掘削、カレーズ(伝統的な地下水路)の修復などに着手していった。

戦火のアフガンで活動続ける

01年9月11日、世界に衝撃が走った。アメリカで起こった航空機を使った同時多発テロ事件――俗にいう「9.11」である。このテロ事件の首謀者とされたのがオサマ・ビンラディンをリーダーとするテロ組織「アルカイダ」であり、その潜伏先とされたアフガニスタンはその後、戦火に包まれることになった。テロへの報復ともいえる、米英軍によるアフガニスタン爆撃が始まったのだ。

01年10月、中村医師は衆議院による「テロ対策特別措置法案審議」において、7人の参考人の1人として招聘された。

「私はタリバンの回し者ではなく、イスラム教徒でもない」―――との言葉で始まった中村医師の発言は、命がけで医療と水源確保を行ってきた18年間の現地体験を裏づけとしており、当時の世間のアフガニスタン観とは一線を画したものであった。中村医師は現地を襲った大干ばつの悲惨な状況、孤立化しているアフガニスタンの現状、難民の窮状などを次々と訴えた。また、現地での日本に対する絶大な信頼を伝えるとともに、その信頼を失してしまう可能性のある自衛隊の派遣については、「有害無益である」と切って捨てた。

しかし、そうした中村医師の必死の訴えもむなしく、同10月にテロ対策特別措置法案が成立。自衛隊のイージス艦がインド洋に派遣される事態となってしまう。これが、日本から遠く離れた地・アフガニスタンで、命がけで支援活動を行ってきた中村医師の18年間に対して、祖国・日本が行った仕打ちだった。

国際情勢の悪化にともない、次第に戦火に包まれていくアフガニスタンにおいても、中村医師は難民への支援をあきらめることだけは、決してしなかった。医療事業や飲料水確保事業に加え、大規模な用水路の建設にも着手し、広大な農地の回復を図った。また、農業事業を開始して現地における長期的な復興事業にも取りかかり、モスクやマドラッサ(伝統的な寺子屋式教育機関)の建設も行ってアフガン農村社会の機能を取り戻したうえで、多くの難民の帰農を促した。

この間、中村医師は「百の診療所より一本の用水路」との想いで、それまで握っていたメスの代わりに重機のハンドルを握り、本業である医者としての役割から、現地での指揮官として指導にあたるほか、ときには自ら体を動かしながら作業を行っていった。

途中、幼い愛息を病で亡くしたほか、現地職員の殉職、さらにはペシャワール会の日本人ワーカー・伊藤和也氏が殺害されるという、公私ともに悲しく不幸な出来事が中村医師の身を襲った。現地の治安悪化にともなって日本人スタッフをすべて帰国させたときも、それでも自らは1人現地に残り、活動を続けた。途中、幾度も死にそうな目に遭遇し、その瞬間に「これで楽になれる」と思うこともあったという。文字通り“命を賭して”アフガン難民の支援活動にあたってきたのだ。

世界中で共通する2つの願いのために

現地活動報告会でのDVD上映(2012年6月) 筆者は2012年6月に開催されたペシャワール会の「現地活動報告会」で、中村医師の講演を聴講したことがある。会場となった西南学院大学(福岡市早良区)のチャペルには多くの人々が訪れ、DVD上映による同会の活動報告などが行われた後、中村医師が登壇した。

中村医師は、「私は現在、聴診器の使い方は忘れてしまいましたが、重機の使い方は上手になりました(笑)」などとユーモアを交えつつ、これまで同氏およびペシャワール会が行ってきた活動を振り返りながら、講演を開始。なかでも、計画・構想から開通に至るまで03~10年の8年間をかけて行った「マルワリード用水路」事業の報告について、多くの時間を割いた。

マルワリード用水路は、全長25.5kmにもおよぶ長大な灌漑(かんがい)用水路で、直接灌漑面積は約3,000ha。完成に至るまでにかかった費用約12億円は、すべて日本で集めた寄付金で賄われた。この用水路の完成により、約15万人分の食料生産が可能になったという。名前のマルワリードとは、ペルシャ語で「真珠」を意味する言葉だ。

なお、用水路をつくるにあたっては、その工法を重要視した。いくら最新の技術を導入して用水路を完成させても、その後、現地の人々が自ら管理や修理・改修を行えなければ意味はないからだ。

「大事なのは自然をねじ伏せることではなく、自然と“ケンカ”しないことです」(中村医師)との考えで取り入れたのは、“柳枝工”や“蛇籠工”といった自然を生かした石積み工法のほか、筑後川の山田堰(福岡県朝倉市)で使われている“斜め堰”という江戸時代に開発された日本の技術だった。

「現地の方々の願いは2つです。1つは、家族とふるさとで暮らすこと。もう1つは、三度三度のご飯が食べられること。この願いは、世界中で共通しています。“天の利”、“地の利”、そして“人の和”――そういったことを大事にしながら、これからも現地での活動を続けていきます」と、中村医師は講演を締めくくった。

現地活動報告会の様子(2012年6月) 講演後に設けられた質疑応答の時間では、会場内から次々と挙手があり、「水路をつくる際の塩害対策はどのようにされていますか」といった専門的なことから、「今日、中村先生にお会いでき、お話を聞けてとても感激しました」といったものまで、時間内に収まりきれないほど多くの質問や感想が投げかけられ、その1つひとつに中村医師は丁寧に答えていった。

なかには、「中村医師こそノーベル平和賞にふさわしいと思います」との意見も飛び出し、その瞬間、会場内では大きな拍手が沸き起こった。ただし、その意見に対して当の中村医師本人は、「ノーベル賞というものは主に欧米側の基準で選ばれているものですから、私のようにアフガニスタンで活動している人間が受賞することはおそらくないでしょう」と前置きしたうえで、「それに、そういったものをいただくと仕事がしづらくなりますので、とくに興味はありません(笑)」と会場の笑いを誘っていた。

「アフガニスタンの地から見て、今の日本の現状はどう思われますか」との問いに対しては、「日本人は優秀ですし、日本が技術立国であることは間違いありません。ただし、日本人は良くも悪くも平和的であり、権力に弱い面があります。また、『景気さえ良くなればバラ色の未来が約束される』『武力さえあれば身を守ることができる』といった“迷信”がいまだに深く根を下ろしている感があります」と苦言を呈した。そのうえで、「日本人としての“心意気”を強くもって、しっかりと頑張っていきましょう」と投げかけていた。

● ● ●

「誰もが押し寄せるところなら誰かが行く。誰も行かないところでこそ、我々は必要とされる」―――との強い想いで、これまでさまざまな支援活動を行ってきた中村医師は、音楽とタバコ、昆虫、そして何よりも無類の“人間好き”だったという。「人は愛すべきものであり、真心は信頼するに足る」という決意を胸に、30年以上にわたって人道支援に力を注ぎ続けてきた中村医師が、アフガニスタンの地で凶弾に倒れたことは、ただただ残念でならない。

だが、これまで中村医師が自らのすべてを捧げて築き上げてきたものは、決して無駄ではなかったはずだ。中村医師が目指してきたもの――アフガニスタンだけでなく、世界に真の平和が訪れ、子どもたちが戦乱や飢えで理不尽に命を奪われることのない世の中の実現までには、まだまだこれから先、どれだけの時間を要するかわからない。その終わりは見えないといってもいいだろう。

だが、中村医師が現地の人々の心を1人ずつ開いていったように、1つずつ石を積み上げて長大な水路を築き上げていったように、少しずつでも前に進んでいくことはできるはずだ。中村医師がこれまで歩き、拓いてきた道程を、決して絶やしてはなるまい。

中村医師の長年にわたる功績を称えるとともに、まずはご冥福をお祈りしたい。

【坂田 憲治】

▼関連リンク

・【速報】ペシャワール会・中村哲医師が死亡か~AFPやNHKなどが伝える

・ペシャワール・中村哲氏~ノーベル平和賞受賞運動を起こそう関連記事

2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45

最近の人気記事

まちかど風景

- 優良企業を集めた求人サイト

-

Premium Search 求人を探す

Premium Search 求人を探す

- 業界注目!特集

-

産廃処理最前線

産廃処理最前線

サステナブルな社会を目指す

- MAX WORLD監修

-

パーム油やPKSの情報を発信

パーム油やPKSの情報を発信

パームエナジーニュース