「全国商工会議所観光振興大会2017 in 前橋」に参加して(2)

-

-

総勢1,800名参加 迫力ある全体交流会

富岡から前橋ホテルサンカントに宿泊のためチェックイン。夕刻、ヤマダグリーンドーム前橋に向かう。元々、室内競輪場として活用されている。ここで全体交流会が行われるのだ。記念イベントの歓待を受けつつ夕食に臨んだ。地元の関係者の接待からは心温まる感じが伝わってきた。前橋の気質は愚直までに真面目だと言われる。誠実な応対には頭が下がった。

富岡から前橋ホテルサンカントに宿泊のためチェックイン。夕刻、ヤマダグリーンドーム前橋に向かう。元々、室内競輪場として活用されている。ここで全体交流会が行われるのだ。記念イベントの歓待を受けつつ夕食に臨んだ。地元の関係者の接待からは心温まる感じが伝わってきた。前橋の気質は愚直までに真面目だと言われる。誠実な応対には頭が下がった。地元名産コーナーにもたくさんの出品があった。やはり地酒がおいしい。土産を買い、ささやかながらお金を使った。参加者は1,800名(登録数)であるが、全体交流会に足を運んだのは1,500名前後だろうか。会場は熱気に溢れ、迫力があった。北九州商工会議所のメンバーと意見交流を行ったのだが、福岡県内では派遣ゼロの商工会議所もあったのが残念であった。ちなみに久留米商工会議所はゼロ。福岡商工会議所も30名くらいの派遣団を送るべきであったと思う。前橋市の都市規模は宮崎市と同じ程度。規模としては一般的な県庁所在地という印象を抱いた。

観光産業の重要さをあらためて知る

2日目の全体会議には、冒頭9時から参加した。会場はベイシア文化ホールである。まずは地方での観光事業において成功の第一人者という高い評価を受けている三重県鳥羽・伊勢地区である。インバウンド活用の成功の例として特筆されるのが、当地区と岐阜県の飛騨高山であろうか。代表して鳥羽商工会議所の清水清嗣専務理事が、「民間主導のインバウンド、伊勢志摩での取り組み」を語ってくれた。筋立ての骨格が数字達成より優先していることに新鮮味を覚えたのである。

取り組みはかなり早く、2003年に鳥羽商工会議所が主体となって伊勢志摩地域・鳥羽市外国人観光客誘致促進協議会を設立。2016年に松坂市も参加して「伊勢志摩鳥羽インバウンド協議会」に名称変更。この年、伊勢志摩国立公園は環境省の「国立公園満喫プロジェクト」に選定された。また同年に伊勢志摩サミットが開催された時の利も巧妙に利用している。

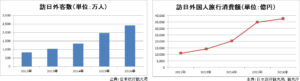

そこで練りあげた戦略の目標を、2020年10万人、2025年20万人のインバウンド外人宿泊者数獲得に定めた。具体的でなかなか的確である。20万人が泊まれば一人5万円(宿泊費込み)としても100億円の売上が見込まれる。地元にとって大きな産業になる。別紙の通りに2016年の宿泊者数は8万7,290人。現在の勢いからして、3年前倒しで今年には10万人を突破するのは間違いないであろう。インバウンド事業は驚嘆するほどの成長産業化している。これを見逃すようでは経営者では非ず!

外国人の目線を生かす

鳥羽商工会議所・臨時職員、クリストファー・ダグラス氏は語る。「伊勢志摩は本物のポテンシャルがあり、自然でリアルな日本があります。伊勢志摩の課題の一つは、すばらしい場所がいくつもあるのにもかかわらず、それが一つの物語として表現されていないことです。訪れる人に対して、もっと物語をつたえることができれば、すばらしい地域であることが理解されると思います」。ここで生まれたのが、外国人の目線に沿った商品開発=「海女文化」である。

さかのぼれば1997年にエコミュージアム事業が決定し、地域資源「海女文化、御食国(みけつくに。かつてこの地域から京都の朝廷に海産物などの食材を貢いでいたことを指す)文化、みなとまち文化」の掘り起こしと振興に行きつく。そこから日韓海女フォーラムなどを積み重ねてきた。そしてようやく外国人・富裕層を対象にした商品が造成されることになる。

「異なる食文化に対応したベジタリアンメニュー」「海女と会話できる通訳つき観光商品」「二次交通と海女小屋体験をセットにした商品」「本物の海女漁を見学するツアー」これらの観光商品によって、「文化を深く理解した」という顧客層、個人客・富裕層(興味あることに対価を払う人)が生みだされたことになる。

加えること、アメリカ人の東洋文化研究家アレックス・カー氏の基調提案も興味が尽きなかった。1977年から京都・亀岡に定住されている。京都で町家再生事業を行ってきた。その実績を踏まえてNPO法人「チイオリ・トラスト」を立ち上げた。徳島の山奥で古家を再生してホテルにして事業を開始するに至る。するとそこに若い連中が都会から押しかけてきて、仕事に励むケースが数多くでてきたというのである。

観光と町おこしが両立できるのだ。アレックス・カー氏は外国人特有の視点、価値観で日本全国を回り、再生ビジネスの実例を積んできたのである。カー氏は客単価が高いことを自慢していた。観光=インバウンドから生まれる無限のビジネスチャンスを、日本人ではなく外国人が掴んでいるのだ。「我々は何をしているのか」という焦燥感に苛まれる。

(つづく)

関連キーワード

関連記事

2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45

最近の人気記事

まちかど風景

- 優良企業を集めた求人サイト

-

Premium Search 求人を探す

Premium Search 求人を探す

- 業界注目!特集

-

産廃処理最前線

産廃処理最前線

サステナブルな社会を目指す

- MAX WORLD監修

-

パーム油やPKSの情報を発信

パーム油やPKSの情報を発信

パームエナジーニュース

富岡から前橋ホテルサンカントに宿泊のためチェックイン。夕刻、ヤマダグリーンドーム前橋に向かう。元々、室内競輪場として活用されている。ここで全体交流会が行われるのだ。記念イベントの歓待を受けつつ夕食に臨んだ。地元の関係者の接待からは心温まる感じが伝わってきた。前橋の気質は愚直までに真面目だと言われる。誠実な応対には頭が下がった。

富岡から前橋ホテルサンカントに宿泊のためチェックイン。夕刻、ヤマダグリーンドーム前橋に向かう。元々、室内競輪場として活用されている。ここで全体交流会が行われるのだ。記念イベントの歓待を受けつつ夕食に臨んだ。地元の関係者の接待からは心温まる感じが伝わってきた。前橋の気質は愚直までに真面目だと言われる。誠実な応対には頭が下がった。