<山口銀行前身、第百十銀行の沿革(34)~戦時体制下「一県一行主義」の台頭(2)

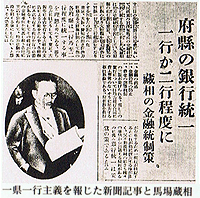

(1936年)昭和11年の2.26事件後に成立した廣田弘毅内閣は非常時内閣ともいわれ、その馬場鍈一蔵相は、同年5月の貴族院予算委員会で地方銀行の合同政策を積極的に取り上げ「普通の県に於いては一県一行乃至二行を理想とすると発言し、以後"一県一行主義" という言葉が一般に使用され始めた。この時の蔵相の狙いは、地方銀行の合同によりその基礎を強固にして預金者の信用を高め、都市大銀行の地方進出を防ぐとともに、資金の大都市偏在を是正することで地方の金利を低下させようとしたものであった。そのため金融機関を整備し銀行機能を強化することで統制政策の中に組み込むことをあらためて意図したものである。

(1936年)昭和11年の2.26事件後に成立した廣田弘毅内閣は非常時内閣ともいわれ、その馬場鍈一蔵相は、同年5月の貴族院予算委員会で地方銀行の合同政策を積極的に取り上げ「普通の県に於いては一県一行乃至二行を理想とすると発言し、以後"一県一行主義" という言葉が一般に使用され始めた。この時の蔵相の狙いは、地方銀行の合同によりその基礎を強固にして預金者の信用を高め、都市大銀行の地方進出を防ぐとともに、資金の大都市偏在を是正することで地方の金利を低下させようとしたものであった。そのため金融機関を整備し銀行機能を強化することで統制政策の中に組み込むことをあらためて意図したものである。首相・陸相官邸、内大臣私邸、警視庁、朝日新聞などを襲撃、陸軍省・参謀本部・警視庁などを占拠。首相官邸に居た岡田啓介首相は難を逃れたものの、斎藤実内大臣、高橋是清蔵相、渡辺錠太郎陸軍教育総監らが殺害された。

本稿の「北九州銀行」を誕生させた山口FGの歴史(5)で、日本銀行西部支店(現下関市)の初代支店長として高橋是清を掲載している。第20代総理大臣(在任期間:7カ月)も務めたが、大蔵大臣としての評価の方が高かったと言われる高橋蔵相は、この事件で非業の最期を遂げている。

注2:文中の日中事変(日中事変は1931年に発生)は、日中戦争(支那事変)を指すものと思われる。日中戦争は、1937年(昭和12年)から1945年(昭和20年)までの間に、日本(大日本帝国)と中華民国(蒋介石政権)との間で行なわれた戦争を指す。両国政府は宣戦布告していないことから支那事変とも言われる。

戦費を賄うための赤字国債の消化を余儀なくされた当時の銀行と、長引く景気低迷で歳入不足のために大量の赤字国債を引き受けて消化している現在の銀行と状況は共通している。

戦時色が強まるにつれて、「一県一行主義」による銀行大合同が加速することになる。

*記事へのご意見はこちら

※記事へのご意見はこちら