たゆまぬ研究開発で

生産者の未来を導く

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター

農林水産省が発表している2011年時点での日本の農業就業人口は約260万人。就業人口の61%が65歳以上と言われ、平均年齢 は65.9歳と、高齢化は進む一方だ。環境面でも地球温暖化や異常気象といった要因から農作物が順調に育たないなど、農業を取り巻く環境は厳しい。そのようななか、品種改良や、気象や作物の病気の原因などを研究し、農家をサポートしている組織も存在する。研究開発の成果はどう活かされていくのだろうか。

知られざる研究施設

農研機構とは

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下:農研機構)は、農業、食品産業、農村発展のための研究開発を行なう日本最大の機関だ。以前は、農林水産省の農業試験場であったが、2001年の独立行政法人化にともない、12カ所にあったそれまでの研究機関を整理統合し発足。現在は、農研機構のなかには本部と15カ所の研究所などがある。

このうち、九州地区で研究開発を行なう九州沖縄農業研究センターは、農研機構の研究所のなかでもとくに品種改良に強みを持っている。本所がある熊本県合志市では大豆やソバなどの品種改良、農作物の機能性利用、農業経営・六次産業化支援、家畜生産および飼料生産、病害・虫害・土壌および気象に関する研究を行なっている。そのほか、福岡県筑後市および久留米市にある拠点では水田作、イチゴ、植物工場、宮崎県都城市の拠点では、畑作、鹿児島県の種子島試験場ではサトウキビ、というように、九州各地で研究開発を行なっているほか、沖縄県糸満市では熱帯性の害虫に関する研究にも取り組んでいる。

農研機構 九州沖縄研究センターの企画管理部長の岡本正弘氏は、「日本における稲・麦・大豆などの品種開発の場合は、収穫量だけでなく、いかに高品質でおいしいものをつくっていくかという特徴があります。食べておいしいということが一番大事ですが、機能性の部分も重要になってきます。黒大豆品種『クロダマル』だとアントシアニンがいい例です」と語る。そこで、まず『クロダマル』の開発について説明してもらった。

九州産黒大豆『クロダマル』

六次産業化で農業支援

おせち料理として欠かせない食材である黒大豆。最近では、煮豆以外にも、お菓子類、茶類、サプリメントなどにも活用されている。

「九州沖縄農業研究センターでは、主として九州向けに黒大豆品種『クロダマル』を開発しました。苦みが少なく、甘みが強くて味が良く、加工しても粒の破損があまりありません。一番の特長は、体に良い抗酸化物質として知られるアントシアニンの量が、一般的な大豆や黒大豆と比べても非常に高いことです」(岡本氏)。

九州沖縄農業研究センターでは六次産業化支援の一環として、社会科学系の研究者が中心となって、各企業団体などに技術提供を行ない、行政、地域振興局などと協力し産地の育成に努め、菓子、豆腐、醸造メーカーなどに対しては商品開発支援を行なっている。そのほか、生産者とメーカー各社との間では契約栽培もしくは、安定取引となるようなサポートも行なっている。農研機構となる前は国の研究機関として基礎的・基盤的な研究開発に重きを置き、技術の実用化や普及は県や民間に委ねるという性格が強かったという。しかし、農研機構となってからは、研究成果を発表するだけにとどまらず、アグリネットワークフォーラムなどの成果普及イベントを毎年開催し、農家や一般の方に新品種や新しい技術を利用してもらえるようにとPRしたり、マッチングの機会を持つように心がけているという。

こうした取り組みが実を結び、08年には大分県で1.5haしかなかった『クロダマル』の作付面積は、4年後となる11年には60haにまで増えるなど着実に普及が拡大している。

高温に強い新品種米

『にこまる』

日本人の主食として欠かせないお米では、暑さに強い新品種米『にこまる』が誕生している。11年度の農林水産省の発表によると、九州エリアでの作付面積は183,500ha、収穫量では927,000t(水陸稲合計)のお米が生産されており、東北、関東・東山、北陸に次ぐ生産量を誇っている。しかし、近年、地球温暖化の影響により、西日本・九州地域では、主力品種である「ヒノヒカリ」の品質や収穫量が大きく低下するようになってきている。

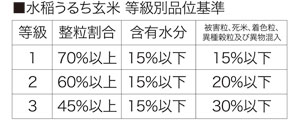

良質米は米の内部(胚乳部分)が透き通った「整粒」となるが、温暖化の影響でイネが「夏バテ」すると、デンプンを十分に詰め込むことができず、米のなかに細かい隙間ができて、白っぽいお米(「乳白米」などと呼ばれる)となってしまう。

整粒の割合で、1等米、2等米と順番で等級が決まっていくが、白い米が増えれば増えるほど、等級は下がる。等級が下がれば、生産者の収入が減るため、生産者にとっても頭が痛い問題だ。

九州沖縄農業研究センターで開発された『にこまる』は、10年の記録的な高温年でも高い1等米比率を記録し、実際の高温下でその実力をいかんなく発揮した。加えて、「ヒノヒカリ」より5~10%も収穫量が多いことから、「ヒノヒカリ」に代わる品種として注目を集めている。

さらに『にこまる』のご飯は、つやがあり、粘りも強いのが特徴で、食味は「ヒノヒカリ」と同等かそれ以上とも言われ、日本穀物検定協会の「米の食味ランキング」では、長崎県産の『にこまる』が4年連続で最高ランクの特A評価を受けている。西日本産米では珍しく、全国各地の各コンテストで上位入賞の果たしている。

『にこまる』は、06年から長崎県で本格的に普及が始まり、11年度では全国14県で推定5,500ha以上の作付けがあるなど、さらなる栽培地域と作付面積の拡大が見込まれている。

研究の成果は

生産者の負担軽減へ

多くの場合、田植えを行なう前には育苗箱で発芽させ、ビニールハウスなどに移してある程度まで育てて苗をつくり、水田に植えている。しかし、苗にするまでの工程や移植作業には多くの手間もかかることから、田んぼに直接イネの種を播く「直播き」(じかまき)という技術が着目されている。農業就業者の高齢化が深刻な問題となってきているため、作業工程を減らすことで作業の負担軽減につながると考えているからだ。

ここで問題となるのは、イネの種子をそのまま田んぼに播いても、なかなか順調には苗に育たないということ。ところが最新の研究成果により、モリブデンという微量必須元素を種子にまぶすと、苗立ち率が向上することがわかってきた。実用化には数年はかかるとのことであるが、直播きを格段に改良する技術として注目されている。

久留米の研究拠点ではイチゴの省エネ型の多収穫栽培技術が開発されている。イチゴ苗の株元にパイプを通し、暑い時期には冷水を、寒い時期には温水を流し、ピンポイントで温度調節をすることでイチゴの花芽が格段とつきやすくする。これにより、イチゴの収穫期間を延長し、密植栽培等と組み合わせることで、現在の約2.5倍となる10ha当たり10tの収穫量を目指すという。また、ハウス全体の冷暖房費が抑えられ、コストも削減できる。

日本の研究開発技術は

今後世界に必要とされる

ショットガン直播栽培技術

日本では現在、農薬・肥料などをなるべく少なくして、高品質なものを安定してつくるかという研究に力が注がれている。一方、開発途上国では、まず現在食べる食料が不足しているため、いかに国民を飢えさせず、食べさせるかというのが大事な研究目標となってくる。ここでは、出来るだけ多く採れる作物をつくることが最優先となり、高品質化は二の次にならざるを得ない。

「日本の農業技術開発というのは、近い将来に、東アジア、東南アジア諸国にも役立つ技術になると思っています。これからの韓国や10、20年後の中国などには、我々が今開発している技術がまさに必要となる時がくるでしょう。韓国も日本と同じように小麦粉をほとんど外国から輸入していますが、食の欧米化が進み、小麦粉の需要が今以上に延びた時に、日本と同じように、米粉を使って美味しいパンをつくろうという話が本格化してくるでしょう。九州沖縄農業研究センターでは、すでに、米粉パンに向く多収穫米「ミズホチカラ」を開発したところです」(岡本氏)。

また、岡本氏はTPP問題が話題となっているが、日本の農業はこれまでと同様に高品質化、高付加価値化、安全性を高めるべきだと主張する。「今でも、福岡から海外へイチゴを日本のブランド産品として出荷していますが、そういった動きがますます活発になっていくのではないでしょうか。私たち農研機構は、海外との競争のなかで、安全・安心でおいしい農畜産物をいかに低コストでつくるかという研究に力を注いでいきます」(岡本氏)。

研究成果は

新たな市場もつくる

今では、お菓子、野菜ジュース、焼酎などに一般的に使用されるようになったムラサキサツマイモ。ムラサキサツマイモの最初の改良品種「アヤムラサキ」が開発されたのは1995年。この約17年で、ムラサキサツマイモの存在は多くの人々に知られるようになった。研究開発の成果が新たなニーズをつくったという好例であると岡本氏は語る。

「今から17年前に、農研機構がアヤムラサキという品種をつくりましたが、当時は誰も見向きもしませんでした。しかし、ムラサキサツマイモの色素アントシアニンが熱と光に強いということに注目した、天然色素のメーカーさんが、一番初めにムラサキサツマイモを使いたいと言ってくださいました。その後、ムラサキサツマイモは身体にも良いという機能性研究の成果が進展し、ムラサキサツマイモをめぐる市場は急速に拡大していきました。「アヤムラサキ」がこの世に誕生し、20年も経ってはいませんが、その期間にこれだけ世間に認知され、新たな市場をつくることができたということは素晴らしい成果です。毎年日本、中国、韓国の研究者が集まりサツマイモ研究の情報交換を行なっていますが、ムラサキサツマイモの需要は韓国、中国でも徐々に高まりつつあります」(岡本氏)。

ムラサキサツマイモの例だけでなく、新たな市場を生み出したり、生産者のサポートをするうえで、新品種開発の威力は大きいという。

「もし、暑さに強い『にこまる』をはじめとする品種がなければ、九州でのお米の現況は今とは違っていたものになっていたでしょう。つまり、暑さに強い品種ができたことで、九州産米の現在や未来をを明るく変えていくということになる。農業全体を力強く発展させることにより、日本の未来を明るく変えていければと思っています」(岡本氏)。

絶えず研究開発を行ない進化し続けることで、日本の農業と食を明るく導いていく農研機構。今後も日本、そしてこれからの海外での農業を力強くサポートしていってもらいたい。

(文・構成:柚木 聡美)

九州沖縄農業研究センター・企画管理部長の岡本 正弘 氏

| 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |

|---|---|

| 本部住所: | 茨城県つくば市観音台3-1-1 |

| 理事長 : | 堀江 武 |

| 設 立: | 2001年4月 |

| 九州沖縄農業研究センター | |

| 本所住所: | 熊本県合志市須屋2421 |