原子力ルネッサンス時代 その趨勢と日本の動向(後)

-

-

エネルギーサイエンティスト

(元東工大)

澤田 哲生 氏アラブ首長国連邦のドバイで開催された第28回気候変動枠組条約締約国会議(COP28、2023年11~12月)において12月2日、日米英仏加など22カ国はネットゼロ(脱炭素)の目標達成のため50年までに原子力発電を今後3倍(22年比)という宣誓文書に調印した。COP28議長は同日、30年までに世界の自然エネルギーの発電設備容量を3倍に引き上げる目標に110カ国以上が合意したと発表した。資源小国の日本のエネルギー供給においては、“原子力も自然ネルギーも”可能な限り拡充を貫くべきだと私は考える。なにしろ、日本のエネルギー自給率はわずか11%しかないのである。

新たな安全メカニズムの次世代革新炉

これははたしてどのような原子炉タイプが候補になるのか?

先述のGX会議を受けて、高市早苗内閣府特命担当大臣は早々に26日の記者会見で、次世代革新炉としてのSMRの可能性にも言及している。

SMRに加えて高温ガス炉をもてはやす人々がいるかもしれないが、両者とも商業炉としての実績がないので、候補としては役不足である。それにコスト高になる可能性が高いし、安全性や燃料の高効率利用には課題がある。そもそも商用炉としての実績が豊富にあった沸騰水型軽水炉(BWR)を土台に開発された改良型沸騰水型軽水炉(ABWR―新潟県柏崎・刈羽の6・7号機が有名)でさえ、研究開発、設計、安全審査、建設を含めると優に20年以上の歳月を要している。新規制基準のもとで、安全審査に10年以上もかかったら、50年にさえ間に合わない。

いま日本に現存する原子炉はほとんどが第2世代のいわば旧式の原子炉である。なおABWRは第3世代である。

次世代革新炉型の候補の1つは、ABWRをさらに改良した「ABWR+」ともいうべきもので、たとえば東芝のiBRがある。

西日本に比較的多い加圧水型軽水炉(PWR)に関しても同様の次世代革新炉型の詳細な設計が用意されている。

新たな安全メカニズムを組み込むための基本思想を「Safety by design」という。これは、設計の段階から恣意的(意図的)に安全対策を組み込むことを目指す。とくにシビアアクシデント対策である。シビアアクシデントつまり炉心溶融対策である。対策の要は、水素爆発の防止と溶融した炉心燃料がむやみに飛散しないような保持システムであり、放射性物質を最大限環境に放出しないような仕組みである──たとえばコアキャッチャーの配備であり、フィルター式ベント装置の組み込みである。

加圧水型原子炉「AP 1000」はすでに中国で建造され実際に電気の供給を行っており、一帯一路の名の下、中国のエネルギー分野での世界戦略の要になっている。

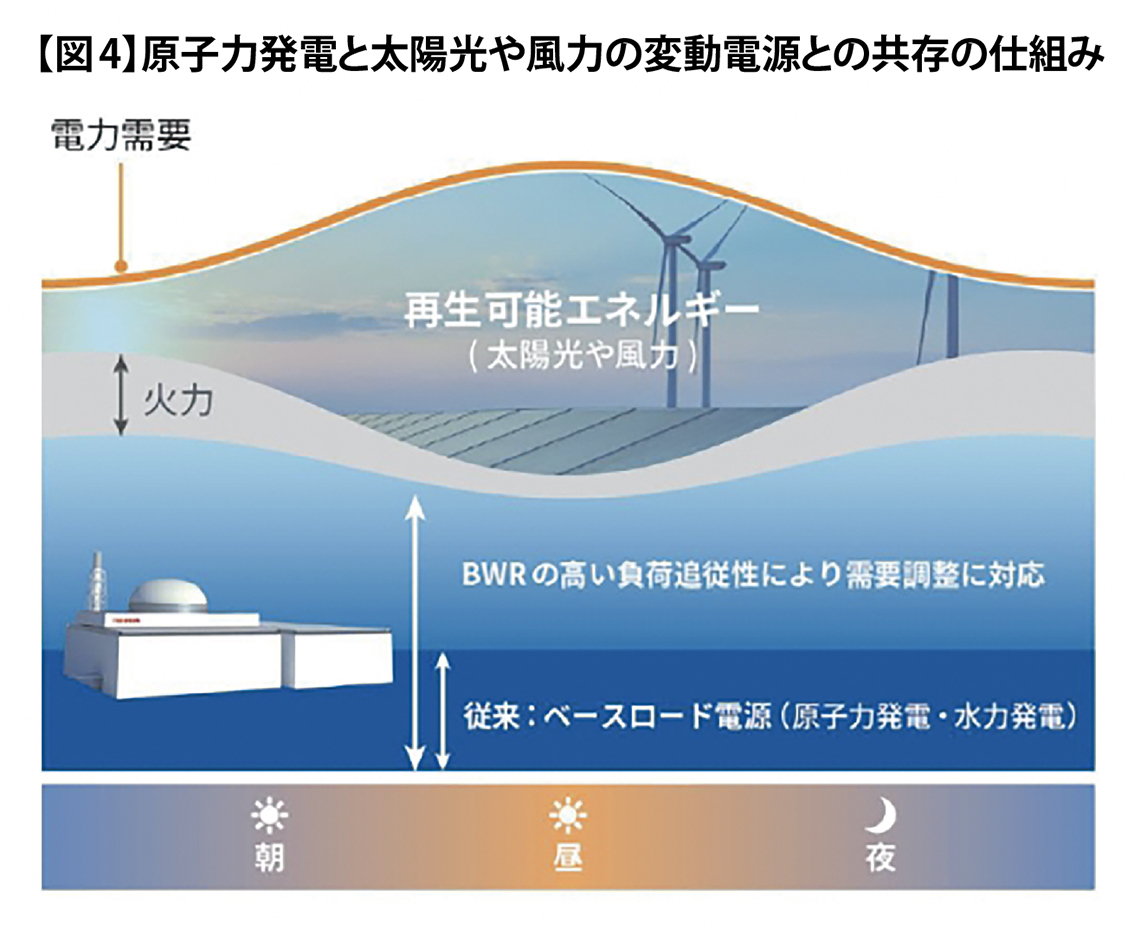

さて、次世代革新炉の意義は、再エネとの共存の仕組みを本質的かつドラスティックに備えているということである。その核心は原子炉の出力変動にある。そのスペックは2つで、迅速かつ大幅な出力変動である。昼間の太陽光発電量のクイックかつ大量の出力変動に対応するのである。原子炉の出力変動幅は、100%~40%と大きい【図4】)。

新設に大きく立ちはだかる壁

既存の大手電気事業者にはたして原子炉を新設する意欲や体力、そして資金力があるのか──率直に言ってノーである。既設の原子炉については、規制リスクや司法リスクが大きすぎ、再稼働してもいつ停止命令が降りてくるかわからないにしても、再稼働するメリットは何とかありそうだ。

しかし、炉の新設となれば話はまったく違う。なんといっても、規制リスク、司法リスクに加えて事業リスクがつきまとう。電気事業者はかつて総括原価方式に守られていたが、もはやそんなシステムはない。しかも電力完全自由化の荒波に揉まれている。そこでの事業リスクとは、巨額な投資額を確保するためのシステムがないことと投資回収の確実な見込みがないことである。新規建設の予算を調達できないのである。電力自由化と原子力は実に相性が悪い──それは自由化を先行した米国や英国を見れば一目瞭然であった。そんなことは電力自由化を使命として何としても実現にこぎつけようとした官僚にはわかりきっていたはずだ。

事業リスク低減のためには、英国が原子力発電に対して採用したFIT(固定価格買取制度)-CfD(差額決済制度)のようなシステムを運用していくことが必須ではないかと考える。

そればかりか、現行の原子力損害賠償法はあまりにも脆弱でいい加減である。現に3・11において、国家が本来担うべき範囲の損害賠償を事実上東電に押し付けてしまったかたちである。国策民営であったはずが、国は逃げたに等しい。東電株主訴訟でもわかったように事業者の経営自体も守られない。たしかに事業者にも責任はあるが、無限責任となれば、今後民間事業者は原子力の新設には怖くて手が出せない。二の舞にならないために、継続的な政治主導を

かつてこの国は「原子力立国計画」を高らかに謳った。経産省資源エネルギー庁が主導して、06年6月に策定した。16年前のことである。当時の担当官僚がいまどこで何をしているのかわからない。つまり政策の継続性がないのである。3・11があったことを言い訳にしてはならない。

3・11後には、原子力立国計画と軌を一にする原子力の国際輸出が、官邸を牛耳った今井尚哉氏の主導で当時の安倍晋三総理を突き動かして具現化するかに見えた。しかし、ベトナム、トルコ、ポーランド、インド、英国と行脚したが…結果、すべてポシャった。これらの多くにはいまロシアが原発を輸出している。

また上述したように中国は一帯一路に原発輸出を盛り込んでおり、30年ごろまでに30カ国以上へ原発輸出を狙う。その結果500万人の雇用が創出されるとも。

継続性がないことと失敗を繰り返すことには原因とメカニズムがある。そこをきちんと分析して、政治が腰の据わった原子力政策の舵取りを続けていかない限り、日本のGXはすぐさま暗礁に乗り上げるに違いない。(了)

<プロフィール>

澤田 哲生(さわだ・てつお)

1957年、兵庫県生まれ。エネルギーサイエンティスト。京都大学理学部物理学科卒業後、三菱総合研究所に入社。ドイツ・カールスルーエ原子力研究所客員研究員をへて、東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所助教(2022年3月まで)。専門は原子核工学。近著に『やってはいけない原発ゼロ』(エネルギーフォーラム)

1957年、兵庫県生まれ。エネルギーサイエンティスト。京都大学理学部物理学科卒業後、三菱総合研究所に入社。ドイツ・カールスルーエ原子力研究所客員研究員をへて、東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所助教(2022年3月まで)。専門は原子核工学。近著に『やってはいけない原発ゼロ』(エネルギーフォーラム)関連記事

2024年5月5日 06:002024年5月2日 15:452024年5月2日 11:302024年5月2日 18:002024年5月2日 17:502024年5月1日 15:002024年4月25日 14:00

最近の人気記事

まちかど風景

- 優良企業を集めた求人サイト

-

Premium Search 求人を探す

Premium Search 求人を探す

- 業界注目!特集

-

産廃処理最前線

産廃処理最前線

サステナブルな社会を目指す

- MAX WORLD監修

-

パーム油やPKSの情報を発信

パーム油やPKSの情報を発信

パームエナジーニュース

1957年、兵庫県生まれ。エネルギーサイエンティスト。京都大学理学部物理学科卒業後、三菱総合研究所に入社。ドイツ・カールスルーエ原子力研究所客員研究員をへて、東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所助教(2022年3月まで)。専門は原子核工学。近著に『やってはいけない原発ゼロ』(エネルギーフォーラム)

1957年、兵庫県生まれ。エネルギーサイエンティスト。京都大学理学部物理学科卒業後、三菱総合研究所に入社。ドイツ・カールスルーエ原子力研究所客員研究員をへて、東京工業大学ゼロカーボンエネルギー研究所助教(2022年3月まで)。専門は原子核工学。近著に『やってはいけない原発ゼロ』(エネルギーフォーラム)