【特集】既存政党の失墜と台頭した新興政党 日本政治の転換点となる参院選を総括

7月20日に投開票された参院選は、自民・公明の与党は47議席にとどまり、過半数に3議席およばず昨秋の衆院選に続いて敗北し、衆参で少数与党となった。一方、参政党と国民民主党が躍進したが、野党第一党の立憲民主党は比例票が伸び悩み、前回選と同数の議席となった。全体の総括を踏まえ、自民・公明・立憲の「指定席」の構図が崩れた福岡選挙区を中心に、新興政党の台頭や今後の政局予測も含め選挙結果を分析した。

自公両党は過半数割れ 立憲は比例票が伸び悩む

今回の参院選の結果、各党が獲得した議席数(改選定数125)は、自民党39議席(以下略)、公明党8、立憲民主党22、国民民主党17、参政党14、日本維新の会7、共産党3、れいわ新選組3、日本保守党2、社民党1、チームみらい1、無所属8議席となった。

非改選議席と合わせて、自公与党の議席は122議席となり、過半数の125議席を割り込んだ。自民の得票数は1,280万票で前回22年の1,825万票から545万票減と大きく落ち込んだ。少数与党に転落した24年衆院選の1,458万票からも減らしており、党勢衰退の現実がうかがえる。改選定数2以上の複数区は前回、候補者全員が当選したが今回は東京、千葉、大阪で落選した。

公明は改選7議席から4議席に後退し、得票数は前回選の618万票から97万票減の521万票と落ち込んだ。選挙区は福岡などで辛勝したが埼玉、神奈川、愛知で現職が議席を失った。

一方、野党第一党である立憲は、公示前勢力の22議席と変わらなかった。前回から約60万票増やしたが、同党の比例選における総得票は約739万票にとどまり、自民党(約1,281万票)だけでなく、国民民主党(約762万票)、参政党(約743万票)の後塵を拝した。選挙区の1人区は青森や宮崎で新人が勝ち、複数区は関東の1都3県、北海道、愛知、広島で1議席をそれぞれ獲得したものの、後述するが福岡では現職が惨敗した。

国民は昨秋の衆院選で躍進した勢いを保ち、前回の316万票から446万票増の762万票を獲得し比例における野党第1党となった。電力総連をはじめとする連合の産業別組合(産別)出身の4候補全員が当選した。参政は国民に次ぐ742万票を獲得し、前回の176万票から4倍増となった。

国民や参政の躍進の一方で、「消費税廃止」などを掲げるれいわ新選組の得票数は387万票にとどまり獲得議席も3議席で、22年の前回選と同数であった。

参院選を終えて、今後は一部野党を取り込んで連立の枠組みを広げるか、法案審議ごとに一部野党の合意を得なければ自公政権は維持できない状況となった。自民党内では石破おろしが起こっており、高知県連など地方組織からも退陣要求が出されている。

22年の参院選終盤に起きた安倍晋三元首相の銃撃事件で、政界構図が大きく変わり、裏金問題などで野党側に追い風となったはずだが、野党筆頭の立憲に対する国民の期待度は向上することはなく、与党批判の受け皿になっていないことが浮き彫りになった。

消えた「指定席」とお母さん議員の誕生

福岡選挙区(改選定数3)においては、13人が立候補し全国有数の激戦区となった。自民・公明両党が議席を維持したものの、これまで「指定席」「プラチナチケット」とされてきた構図が一変。立憲に代わり新興政党の参政党が議席を獲得し「指定席」に風穴があいた。これまでの取材経過を振り返りながらみていきたい。

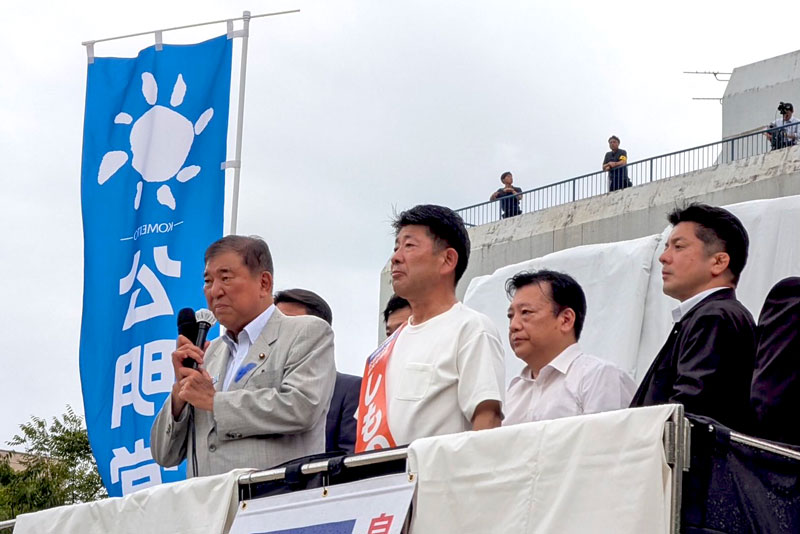

トップ当選をはたしたのが自民・松山政司氏で、党参議院幹事長を務める重鎮でもある。当初現職でもある松山氏は安定した戦いとみられたが、自民への逆風もあり、「厳しい戦いになる」と引き締めが図られた。

自民党は前回19年参院選の58万3,351票に迫る票を目標とした(陣営関係者)が、結果は41万9,082票であった。支持層の一部が参政党や国民民主党に流れたことが大きいとみられるが、党による情勢調査では他候補と「横一線」の結果が続いた。逆風の上、参議院幹事長としてほかの激戦区に応援に入るため、自身の選挙に集中できない立場を考えると自民の底力を感じた。

2番手に躍り出たのが参政党の中田優子氏であった。38万592票を獲得したことは今後の展開に大きな力となるだろう。

ターニングポイントは、12日の夕方、福岡・警固公園での集会であった。同党の神谷宗幣代表や元代表・松田学氏とともに、中田氏も壇上にあがり、支持を訴えた。集会には支持者約3,000人が集まり、熱狂的な雰囲気に多くのメディア関係者も驚きを隠せなかった。同党に対しては「排外主義」との批判も少なからずあるが、神谷氏は「働いた利益が海外に逃げていくことがグローバリズムで、『日本人ファースト』とは、行き過ぎたグローバリズムに歯止めをかけることだ」と、排外主義には当たらないと主張した。

参政党の中田優子氏と支持者ら

参政党が躍進した理由に、30代・40代の女性候補者が多かったこともあるだろう。中田氏はシングルマザーで高校生の息子がおり選挙では「普通のお母さん」を繰り返した。不動産会社に勤務し、毎日の日課は「息子のお弁当づくり」と語るなど生活感を前面に出しつつ、同党の政策を訴えたことが現役世代、とくに若者や女性の共感を集めたことは間違いない。

3人目には公明党現職の下野六太氏が滑り込んだ。自民批判のあおりを受けただけでなく参政や国民の追い上げにもあい、17日間の選挙戦を通じて厳しい戦いを強いられた。

森山裕自民党幹事長の配慮もあり、衆院選での協力を条件に自民党の支持基盤の取り込みを行った。選挙戦後半の13日には、石破茂首相が久留米市で行われた下野氏の演説会に駆けつけ、与党の結束を強調する一幕もあった。自民党系の地方議員や業界団体の一部も参加しており、自民党の一部の協力を得たことが確認された。

福岡は関西とならび創価学会の影響力が強い地域とされ、かつて公明党代表を務めた神崎武法氏を輩出するなど公明党の拠点地域でもある。近年支持団体である創価学会の会員の高齢化や若い2世信徒の活動離れが指摘されているが、学会関係者は「コロナ禍で座談会などの活動がオンラインとなり、人間関係が薄まった。追い打ちをかけるように23年に『先生』と尊崇してきた池田大作名誉会長が死去したことが影響している」と語った。

今回32万391票を得て議席を維持したものの、活動に熱心だった層の高齢化や活動量の低下を取り戻すのは容易なことではない。

共倒れの旧民主党と退潮加速する革新政党

今回の選挙戦で新興政党の台頭が注目されたが、その1つである国民民主党は次点であった。前回の参院選では、県連代表を務める大田京子氏が13万900票を得たが5番手であった。今回川元健一氏が前回の約2.3倍の30万6409票を獲得したことは同党への期待感の現れとみられ、立憲に比べ地方議員が少ないなかで、かなり善戦したといえる。

物価高などの経済状況への不満が高まるなか、「手取りを増やす」といった現役世代に向けたアピールは効果的で、比例候補の擁立をめぐる問題などで失速していなければ、川元氏が当選していた可能性は十分あった。

同党は玉木雄一郎代表や榛葉賀津也幹事長の人気が高く、SNSや記者会見での両氏の歯切れの良い主張は、主に現役世代(20代~50代)の男性の支持を集めている。支持団体・連合からは、保守的主張が強い国民の在り方に注文や苦言が呈されることもあるが、福岡では連合福岡との関係も良好で、保守層の支持者とのバランスに腐心していることがわかる。

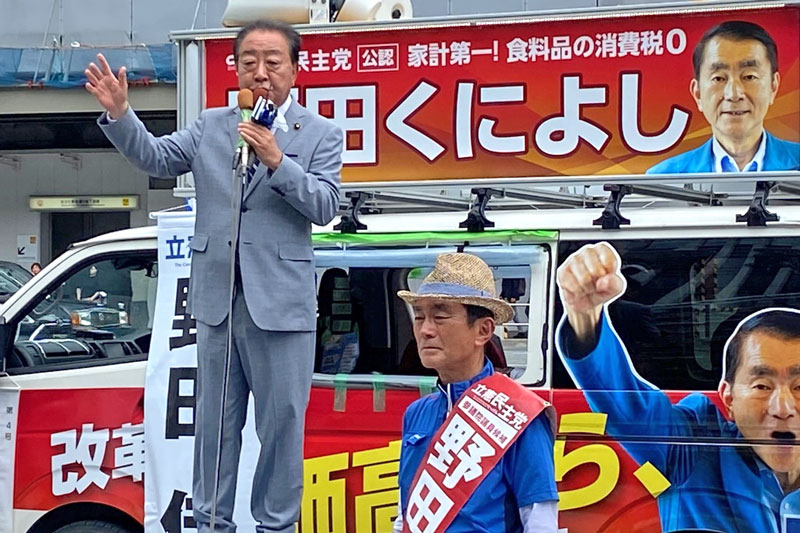

躍進した国民に対して明暗が分かれたのが立憲民主党であった。現職の野田国義氏は30万3624票を得たが3選とはならなかった。今回の参院選は野田氏にとって「負けられない戦い」であり、3選を目指して立候補にこぎつけた経緯には紆余曲折があった。

立憲県連内部では、「野田氏の3期目はない」という声が少なからずあった。野田氏に対する評価が県内の各総支部などで「功罪さまざまあった」ためである。連合福岡の藤田桂三会長は「福岡から与野党逆転を目指す」(24年11月9日会合)と述べたが、この時点で国民も候補者選定を進め擁立することを決めており、参院選の趨勢次第では、旧民主党に由来がある両党の票が分散し、共倒れとなるリスクは十分に予想できた。

今回の敗因はさまざま指摘されるが、ある関係者は「リーフレットもつくっていない」「事務所も手狭で本気で勝つつもりがあったのか」と手厳しい指摘を語った。

選挙戦で野田氏は麦わら帽子をかぶり、「八女郡広川町の専業農家の長男で農業の厳しい状況はよく理解している」とアピールしたが、街頭演説に若い世代がほとんどみられず、動員とわかる陣容だった。危機感を感じた野田佳彦代表が14日と18日の両日、急きょ福岡入りし、野田氏への応援を呼び掛け、連日党幹部が福岡入りして野田氏への支持を訴えるなどしたがおよばなかった。

34歳で八女市長に当選し、「八女のクリントン」とも呼ばれた同氏であるが、「世代交代」を求める声の高まりや立憲自体が与党と同じ穴の狢とみられたことに加え、現職にありがちな油断があったのではないだろうか。

参政党や国民民主党の躍進の一方で、消費減税の旗振りをしてきたれいわ新選組は福岡においても伸び悩んだ。同党の沖園理恵氏は昨秋の衆院選にも福岡2区から立候補しており、防衛副大臣を務めていた自民の鬼木誠氏に対する落選を目的に立候補したことを公言していた。福岡市内の自然食品販売会社に勤務しながら「福岡パレスチナの会」などの市民運動に取り組む同氏は、3月の福岡県知事選に無所属で立候補し、今回れいわから比例区で立候補した吉田幸一郎氏とともに活動を展開したが、減税を掲げる新興政党が乱立するなか、支持が広がらなかった。

得票は13万8,374票で、立憲・野田氏に続く6位であったが、今回県内各地を支持者や元太宰府市議のタコスキッド氏と遊説して回るなど、支持基盤の掘り起こしに力を入れたことは今後ののびしろが期待される。

日本維新の会や日本保守党の伸び悩みは、政策面で近い参政や国民の伸長が関係しているが、革新政党である共産党や社民党の低迷は深刻で、両党ともに支持者の高齢化があり支持拡大は、容易なことでない。

石破首相の退陣表明で動き出す秋の政局

今回の選挙は、メディアによる「政権交代選挙」との報道もあり注目されたが、実際の投票率は前回22年6.46ポイント上昇し58.51%で、参院選では2010年(57.92%)以来、15年ぶりに50%後半に上昇した。福岡県の投票率も55.66%で前回を6.96ポイント上回った。

今回の参院選結果を受けて今後の政局はどう展開するか言及しておきたい。石破茂首相は「痛恨の極み」と述べ「結果は真摯に受け止めなければならない」との認識を示したが、続投の意向を表明したことで党内外から批判の声が噴出した。

自民党内は、比例で佐藤正久氏や杉田水脈氏など保守層が支持した候補が落選したこともあり、党内保守派の怒りが爆発した。また河野太郎氏が森山幹事長の責任を問う発言を行ったほか、閣内からも小泉進次郎農水大臣が石破首相の続投に苦言を呈するなど、温度差はあるが、収拾がつかない事態となった。何より選挙を担う地方組織から退陣論が続出した。

石破首相の退陣を報じた一部メディアもあったが、石破首相は改めて続投の意思を示し野党が首相辞任に反対するなど混迷が深まっている。政治の不安定さは、経済にも波及する。トランプ大統領が日本との関税交渉で合意し、相互関税は15%にすると表明したことについて石破首相は「国益をかけた交渉の結果だ」と誇ったが、米国に限らず政治的基盤が脆弱な政権をどの国も相手にすることはない。8月から9月にかけて石破首相が辞任した場合、自民党総裁選が行われ、10月の臨時国会で新たな政権の誕生の可能性がある。

今回の参院選は、日本人にとって大きな転換期となるだろう。自民・公明・立憲を含めた既存政党が軒並み支持を減らす一方で、参政や国民が急伸したのは、国民生活が向上するどころか悪化し、国民の貧困化が進み、中間層が没落していくことへの危機感が背景にある。若い世代や女性が政治に関心をもち、投票のみならず自ら立候補することは、停滞した政治の変革につながる。

懸念する点も指摘しておきたい。外国人に対する排外主義的な風潮である。人口減が進む日本にとって外国人労働者は不可欠であり、日本の慣習などを丁寧に伝えつつ労働環境の充実に務め、共存共栄していく社会が求められる。

全国でも福岡選挙区の結果が注目を集めている。結党から5年の参政党が既成政党を破ったことは、日本国民意識の地殻変動が起きているということだ。自分の地位や利権に汲々としている政治家は安穏としていられなくなった。これからが本当の意味で政治変革の始まりとなることを期待したい。

【近藤将勝】