2030年、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)が掲げる、太陽光発電だけで100GW超、5,700万世帯分の電気がまかなえる時代は来るのか。原発39基分の電気が太陽光だけで生み出せるようになれば、日本のエネルギー自給率も大幅に上がり、海外に依存しない国産電力ができるかもしれない。しかし、太陽光のみならず再生可能エネルギーの普及が進む一方で、ハードルはまだまだある。本シリーズでは新たなステージを迎えた再生可能エネルギーの未来について、現在のトレンドから読み解いていきたい。

地域経済循環型のエネルギー供給へ

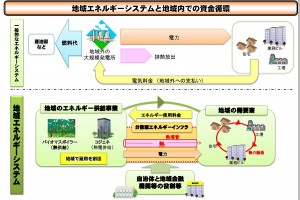

いかに再生可能エネルギーで電気を生み出したとしても、その利益が都市部に集中して地域経済に反映しなければ、社会貢献としての意義が薄れてしまう。エネルギーの地産地消による大きな地域経済の好循環を実現すべく、総務省は資源エネルギー庁や林野庁などと連携して「分散型エネルギーインフラプロジェクト」を推進している。

これは「地域経済好循環推進プロジェクト」の一環で、自治体主導による「地域の特性を活かしたエネルギー事業導入計画(マスタープラン)」の作成を支援するものだ。

背景には電力の小売り自由化がある。家計や企業からの電気料金への支出は年間約18兆円と言われており、自由化されて1割でも地域のエネルギー産業にまわれば、年間1.8兆円という資金が地域に還流する可能性がある。地域の需要家が支払うエネルギー代金がキャッシュフロー・ソースとなり、間伐材などの地域資源を活用したエネルギー供給事業が立ち上がれば、地域経済に資するという狙いがある。

そこで目をつけたのが「地域熱利用」だ。現在、大規模集中型発電所は需要地から遠く離れたところで電気を作っているため、発電にともない膨大な熱が放出されて、エネルギー転換ロスが生じると言われている。分散型エネルギーの特性を活かし、その熱も有効活用するのが、地域におけるエネルギーの地産地消を進めるうえで大きな論点だという。

アプローチとしては、経常コストの低いバイオマス燃料による熱供給をベースにする方法がある。そうすれば、木材の端材や間伐材などがプライシングされ、林業や運搬の雇用拡大が見込めるからだ。チップやペレット工場にも資金がまわり、エネルギー供給プラントや熱導管インフラが整備できれば、金融機関の融資需要も生まれ、ビジネスとしての継続性も高まる。

熱を地域に供給するには熱導管などの分散型エネルギーインフラが必要だ。それにはまちづくりと一体となって長期の取り組みを担保する必要があり、自治体が主導することが求められるというのが総務省の考えのようだ。

すでに各自治体で計画が進んでいる。長崎県対馬市のような離島や北海道下川町のような中山間地は、人口そのものは少ないが人口密度は高いため、効率的に熱導管を整備できるという。また青森県弘前市では、中心市街地の小学校跡地にエネルギーセンターを新設し、周辺の病院や大型施設などへ熱や電気を供給する地域エネルギー事業を展開する計画だ。

これまで再エネの未来について、太陽光発電の動向を中心にトレンドを見てきた。再エネ普及はビジネスチャンスと社会貢献の両方で大きな可能性を秘めている。今後も市場は拡大し続けるだろうが、これを地域経済の活性化にまで結び付けなければ、せっかくの分散型エネルギーも集中型経済政策の道具になってしまうだけだ。世界の動向を抑えつつ、日本独自の地域経済活性型の再エネビジネスを作ることが求められている。

(了)

【大根田 康介】