九州大学が社会人向け建築DXプログラムを始動 実務者への最先端DX教育で、業界の底上げを狙う

日本の建設業界は、深刻な人材不足と環境規制の強化に直面しながら、DXの実装で世界から大きく遅れを取っている。とりわけ、DXを担う人材の不足がデジタル化を阻む最大の要因となっている。この閉塞を打破するため、九州大学は「建築デジタル人材育成プログラム」を開講した。建築環境エネルギー、デジタル測量、AI・ロボティクス、3Dモデリングといった先端分野を網羅し、実務者が最先端技術を習得する機会を提供。教育・行政・産業をつなぐ中核的DX人材の育成を通じ、建設業界の構造転換を目指す。

遅れる日本の建設DX

DX人材の育成が急務

世界の建設業界では、BIMを軸にAI、IoT、ロボティクス、シミュレーション技術などを統合することで、設計から施工、運用に至るまでの建設DXの研究、開発、実装が急速に進んでいる。なかでも欧米やアジアの一部では、デジタル化によって生産性を大幅に高め、労働力不足や環境対応といった課題に応える動きがすでに定着しつつある。

これに対し日本は、たとえば設計分野などで依然としてCADや紙ベースの運用が主流であることを始めとして、建設DXの導入は大きく立ち遅れている。その背景の1つに、中小企業におけるDX対応人材の不足がある。最新技術を導入する意欲があっても、それを使いこなす人材がいないことが、現場の変革が進まない大きな理由の1つだ。

こうしたギャップを埋めるために九州大学は、今年4月から「建築デジタル人材育成プログラム」を開講した。九州大学がこれまで培った教育ノウハウと研究資源と先端設備を活用し、建設業界ですでに実務経験がある人材に対して、実践的な最新のデジタル技術を教授することで建設業界のDXの底上げを狙う。本プログラムを運営する九州大学人間環境研究院のD-Be(Digital Built Environment)部門は、2024年4月に立ち上がった新しい部門で、建築のデジタル分野に特化している。本プログラムは文科省の「職業実践力育成プログラム」の認定を受けており、部門立ち上げから1年間の準備期間を経てスタートした。

プログラム立ち上げの背景には、先述の日本の建設DXの遅れと、労働力不足の解決策としてデジタル技術の活用が期待されていること、そしてもう1つ、カーボンニュートラルへの対応がある。日本は目標として30年にCO2排出量を13年比で46%削減し、50年にカーボンニュートラルを達成することを掲げている。目標達成のために、建築分野も省エネの取り組みを強化する必要に迫られており、今年4月からは住宅・非住宅を含め、すべての新築建物の省エネ基準適合が義務化された。また、30年以降の新築建築物にZEB/ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル/ハウス)基準の省エネルギー性能確保を目指すとされており、こうした規制に対応できる人材の育成が急務となっている。

また、九州大学自身も「ビジョン2030」を掲げて、「総合知で社会変化を牽引する大学」を目指しており、大学が培ってきた研究や学術的な知見やノウハウを活用し、積極的に社会のデジタル化や変革を推進していくことを目的とする。本件プロジェクトの実施はその一環といえる。

メインキャンパスは

JR博多シティ

プログラムは大きく分けて5つの系統で構成されている。1. 建築環境エネルギー系、2. AI・ロボティクス系、3. デジタル測量系、4. 3Dモデリング系、5. 研究系だ。履修期間は1年間で、これらのうちから12単位を取得することで履修証明書が発行される。募集人数は初年度約10人、今後拡大を目指している。受講料は年間17万7,600円。履修資格は基本的に大学卒業レベル(またはそれに相当する能力)をもつ社会人や大学院生などが対象となる。

主な受講対象が社会人であるため、講義時間は主に平日の午後6~9時に設定されている。開講場所は主にJR博多シティの10階にある会議室。博多阪急のちょうど真上の位置にある。ただし、AI・ロボティクス系の一部の授業は、九州大学伊都キャンパス近くの「いとLab+」を利用して行われるため、その特定の講義だけ土日に開講される。

3Dモデリングやシミュレーションにはハイスペックなパソコンが必要となるが、九州大学側では高性能なパソコン10台を準備し、学生に1年間貸与している。これにより、受講生は機材投資の負担なく学習を開始できる。

次に各系統について詳細に説明する。

1. 建築環境エネルギー系

先述の通り、25年4月からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務化され、30年にはZEB/ZEH水準の性能確保を目指して検討されている。しかし、それら法令の遵守だけでなく、地球環境の急激な変化を背景に、快適で質の高い住環境を実現するうえで、建築における環境性能の比重は今後ますます高まっていくと考えられる。

この建築環境エネルギー系では、建築環境設計に必要なシミュレーション技術や建築環境の理論を基礎からしっかりと学ぶとともに、理論的な側面だけでなく、シミュレーションツールを使った実習を行うことによって、建築設計におけるDXの導入と、高度な設計ノウハウを習得する。実習では九州大学の尾崎明仁教授らが開発した「ThermalOne」という建築熱環境シミュレーションソフトが使用される。これは建物の規模や用途(住宅、ビルなど)に関わらず、建築物に対する複雑な環境影響を物理現象そのものとして再現することができるソフトで、とくに建物の内外で起こる熱や水分の移動を物理的に精緻に再現することができる解析エンジンを利用している。日本や東南アジアなどの温暖湿潤な地域は、地球温暖化の影響によって今後、ますます高温多湿化が進むとされており、建築物における熱や水分移動を精密に考慮した建築設計がより重要になると考えられている。

一般的に用いられる評価ツールなどでは、概算的な検討しかできない。一方、ThermalOneを用いることで以下のような細かい検討と詳細な評価が可能になる。

1. 詳細な省エネ検討:窓の変更がどれだけ省エネにつながるか、壁と窓のどちらの性能を強化すべきかなど、細かい設計要素を検討する。

2. 経済的最適化:熱負荷から電気代を算出し、建築費用とのバランス(コストと効用)を考慮しながら最大の効用が得られる設計要素を導き出す。

3. 説得材料の可視化:顧客に対して、環境配慮設計が合理的であることを、視覚的かつ具体的な数値(初期投資に対する空調代の削減効果など)で説明できる。

ThermalOneで使用する建築3Dデータは、世界中で多くのユーザーに利用されているモデリングソフトである「ライノセラス(Rhinoceros)」「グラスホッパー(Grasshopper)」で作成することができる。ライノセラスはBIMとの互換性も比較的高く、シミュレーションの実行からその結果までをわかりやすく可視化することも可能となるため、ビジネス上必要な顧客などへのプレゼンテーションへの応用も期待される。

担当教員の1人である中池和輝特任助教は、都市・建築エネルギー環境を専門とする民間企業等での業務経験があり、本プログラムの業務への実践的な応用について現場に即したサポートを行う。

2. AI・ロボティクス系

海外では大学でのAI・ロボティクスの研究が進み、デジタルによるモノづくりの応用研究が広く行われている。たとえば、3Dプリンターだけでなくロボットアームの導入が検討されているが、製造ラインによる規格化された製品の複製製造ではなく、個々にカスタマイズされた単品生産が革新的に変革されることへの期待が高まっているためだ。

この系統の担当教員であるエンツインガー・コルビニアン准教授(ENZINGER KORBINIAN)は、このプログラムの為に、オーストリアのインスブルック大学から招聘された。コルビニアン氏は、人間のつくり出した人工的な環境と自然環境の融合点を見つけて共存できる環境づくりにも関心をもっており、具体的には、コケや氷河の発達の仕方といった生物・自然現象を解析し、その成長の過程をシミュレーションして建築の外壁などに応用する研究なども進めている。

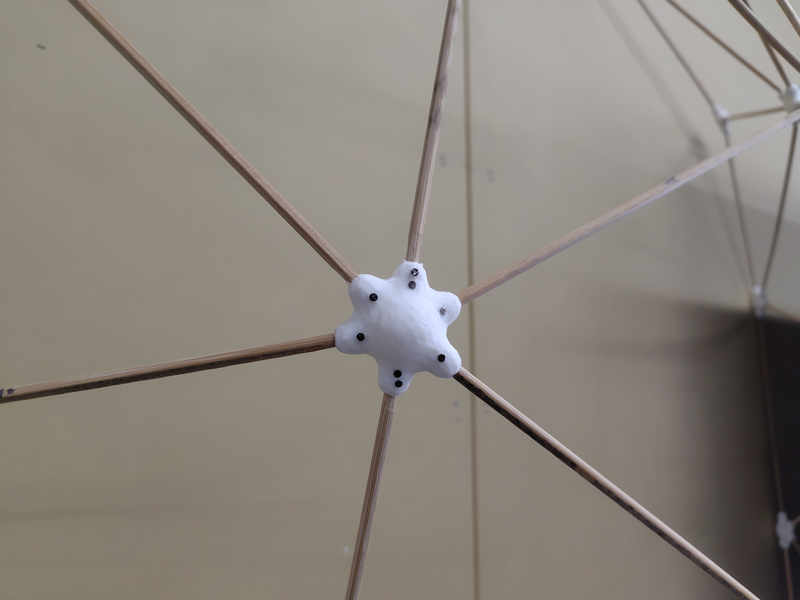

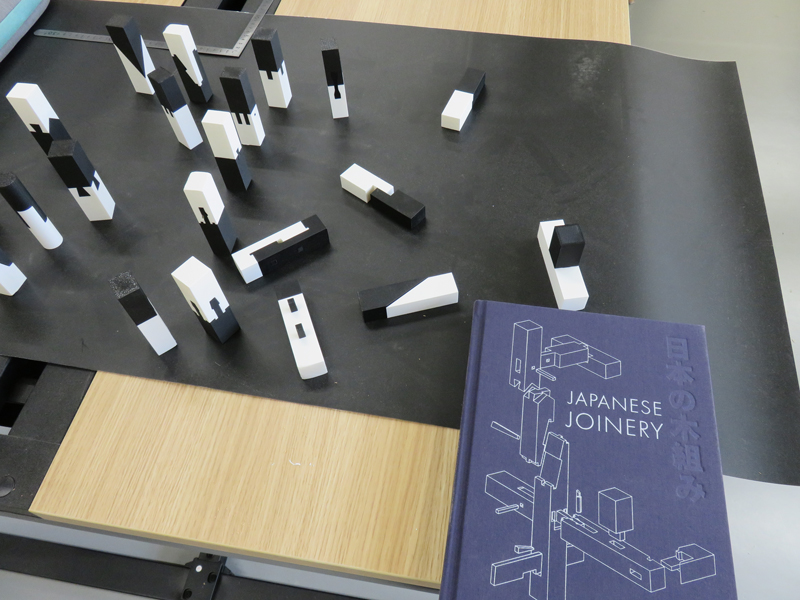

初年度の講座では、3Dモデリングツール「グラスホッパー」を使って設計した形状に合わせて結合部材が3Dプリンティングで製造する実習を通して、パラメトリックな設計手法を学習した。

3Dプリンティングで製造される結合部材

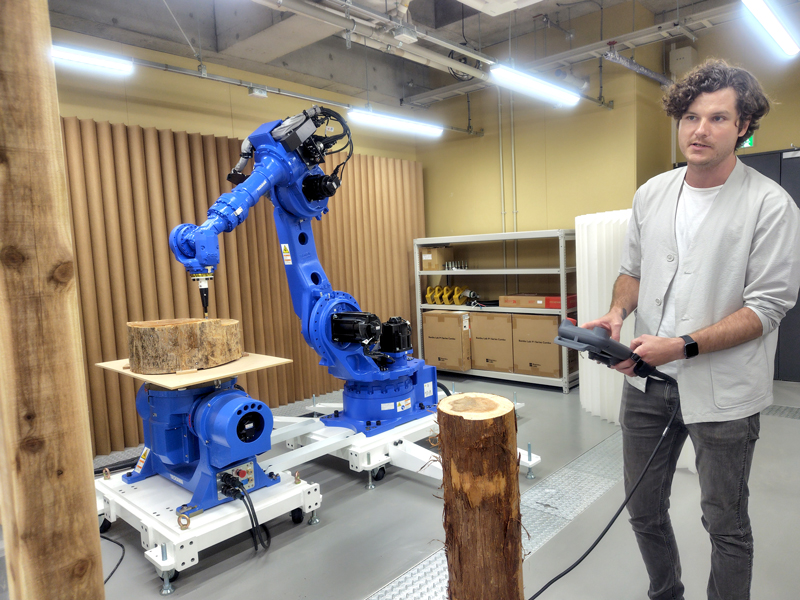

また、ロボットアームを使用した実習も行う予定だ。60軸のロボットアームは従来のロボットでは難しかった複雑な動きや、人間と同じような力加減の再現が可能となる。建設業界で遅れているロボットの応用として、主に以下のような事柄について実践的な検討を行う。

コルビニアン准教授

1. プレカット技術の拡張: ロボットの先端にドリルなどの加工器具を取り付け、大工が行うような木材加工をロボットで行う。たとえば、プレカットで製作できる継手(木材同士をつなぎ合わせる部分の加工)の種類を広げて、日本の伝統的な木造建築技術の知恵をデジタル化し継承する。

2. 3Dコンクリートプリンティング: ロボットにコンクリート押出機(エクストルーダー)を装着して、コンクリートの3Dプリンティングをより自在なかたちで実現する。

3. デジタル測量系

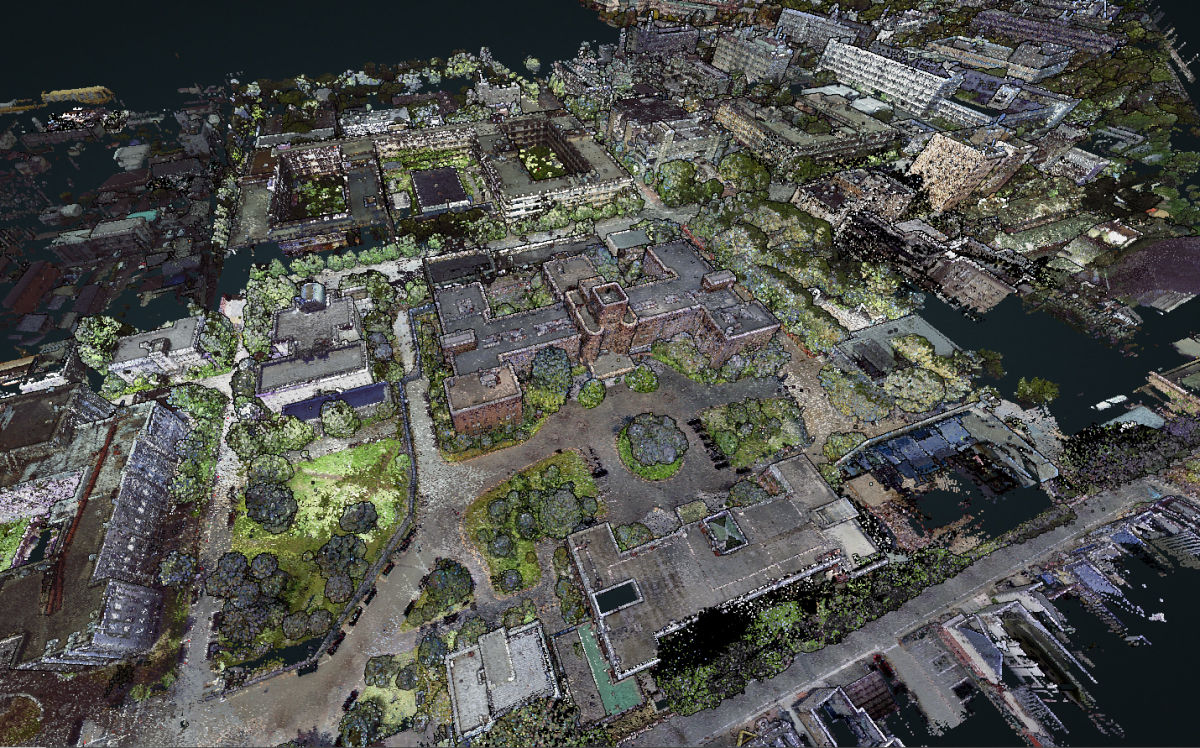

この系統では、レーザースキャン技術を用いて点群データを収集し、実測による精緻な双子(デジタルツイン)をつくり出す技術を扱う。これまで九州大学はイタリアの遺跡や、旧箱崎キャンパス(解体前)などの3Dスキャンを実施し、そのデータとノウハウを蓄積してきた。

授業では、点群データをミリ単位の高い精度で取得できる高価な機材(レーザースキャナー)を用いて実習を行う。また、取得した点群データをデータ処理し、実際に利用可能なかたちにするまでの一連のプロセスと、作成された点群データから3Dプリンターなどの利用へつなげる3Dモデリングへの応用も学ぶ。

デジタル測量の社会実装のメリットは多岐にわたる。

1. 既存建物のデータ化と改築: 図面のない古い建物や、既存建物の改築(リノベーション)時に、正確な現状データを取得し、設計の解析に役立てる。

2. 災害復旧とインフラ維持管理: 災害で破壊された場合の復元データベースとして機能する。インフラの維持管理においても活用が期待される。

3. 効率的な測量: 複雑な地形の測量において、ドローンによる航空撮影を活用すれば、短時間で高い精度のデータを取得でき、人件費の削減を実現する。

九州大学HPより

点群データの収集が普及した場合、データを結合して都市まるごとのような広域をデジタルツイン化し、防災対策といった都市計画レベルで利用するなど、さまざまな用途での応用が期待される。その一方で、点群データは非常に高密度であるため、処理能力の高いコンピューターが必要となる。デジタル測量を実践的に実装するには、点群データを圧縮してBIMとの互換性を確保するなどの課題を解決する必要があり、設計や管理に実践的に応用するうえで重要なポイントについて学ぶ。

担当教員である小川拓郎准教授は、古代ローマ建造物・都市遺跡の三次元での研究基盤データの取得、九州大学旧箱崎キャンパスの歴史的建造物を含むキャンパス全体の三次元保存などを行った経験を生かし、実務家とも連携しながら講義を行っていく。

4. 3Dモデリング系

この系統では、他の系統の共通プラットフォームともなる3Dモデリングについて学ぶ。世界的な流れとして、設計手法は従来の平面(2D)情報の組み合わせから、デジタル上の立体(3D)にほかの属性情報を一元化して扱う手法が主流になりつつある。欧米やアジアの先端国ではこの変化が進んでいるのに対して、日本は遅れている。その結果、日本ではモデリングソフトの利用が「スケッチやアイデア出し」のレベルで止まり、その先の工程である設計や施工などに直結できていない現状がある。

この系統ではほかの各系統での学びと連関して、レーザースキャナーによる計測(入力)から、エネルギー効率や環境性能をコンピューターで検討するシミュレーション、そして3Dプリンターやロボットアームで実際にかたちをつくる出力まで、最初から最後までをデジタルでつなげることによって、建設業界の従来的な方法が根本から変わる可能性について実践的に学ぶ。

担当教員の藍谷鋼一郎教授は、アメリカの大手設計事務所SOM(Skidmore, Owings & Merrill)で欧米の都市・建築デザインに従事するとともに、テキサスA&M大学の建築学科で教鞭をとるなど実務・教育の両面で25年の海外経験をもつ。藍谷教授を中心として、BIMに精通している実務家や各系の講師と連携しながら講義を提供する。

5. 研究系

研究系は、上記の4つの系統の知識をより深掘りしたい、または複数の系統をミックスして応用したいといった、オーダーメイド的なニーズをもつ履修生に対応するための系統になっている。たとえば、直面している課題(例:シミュレーション結果の効果測定)について、教員と意見交換をすることなどして解決策を模索することができる。

6. アントレプレナーシップ系

以上5系統のほかに、九州大学の起業家研究センターであるQRECが提供する「アントレプレナーシップ系」がオプションとして提供される。これは履修に必要な12単位には含まれないものの、起業のために有用なデザイン思考の基礎から、ファイナンス、デジタル工作の応用、マーケティングなどが学べる講座が用意されている。

初年度の開講状況

初年度の受講生は、主に設計事務所の関係者が多く、建築環境エネルギー系を中心に各系の科目をバランス良く履修している。年齢層は20代から40代まで幅広い。建築環境エネルギー系をメインに学ぶ人は、とくに省エネ基準適合だけでなく、より深いレベルでの建物の環境性能を追求し、合理的な設計を行うためにシミュレーション技術を学んでいる。受講生のアンケート結果によると、プログラムへの満足度は高く、たとえば、アクセスの良い博多駅で受講できることなども大変好評だという。

九州大学は、今年度のプログラムの成果を踏まえて、今後はオンライン化やカリキュラムの改善を進めて、より多くのニーズに対応した内容を提供していく方針だ。

ガラパゴス化からの脱出

建設DXで社会の再設計を

日本の建設業界は、深刻な人材不足と環境規制の強化という二重の課題に直面しているにもかかわらず、DXの実装は依然として世界水準に遅れを取っている。CADや紙ベースの慣習、BIM互換性の壁、行政の制度設計の不十分さなど、制度・文化・人材の三重苦が現場を縛っている。

一方、欧米やアジアの先進国では、BIMを中核にAI、ロボティクス、デジタル測量、3Dプリンティングなどを統合的に運用する建設DXの標準化が進められている。たとえば、施工現場では自律走行型の建設ロボットや3Dコンクリートプリンティングの実用化に向けた実績が蓄積され、測量の分野ではレーザースキャニングによる高精度の点群データ取得が普及している。こうした技術は、設計から施工、維持管理までを一貫してデジタル化し、工期短縮や人手不足の解消に寄与している。

日本と海外とのギャップは大きく、たとえば、ロンドンの設計事務所など海外からBIM形式でデータが届くと、日本側でCADに書き直さなければならないという非効率が、日本の著名な設計事務所でも生じているという。日本市場が縮小しつつあるなかで、企業が生き残りをかけて海外展開を目指す日本企業にとって、データ互換性の欠如は重大な足かせになっている。

海外でBIMが普及している理由としては、行政主導でBIMが一部義務化されていることが大きな役割をはたしているケースがみられる。ロンドンでは自治体への建築確認時にBIMモデルが活用されており、導入加速の強力な動機になっている。最先端例としてシンガポールが挙げられる。国土が小さいため一元管理が容易で、交通渋滞シミュレーションや建物情報(構造・階数・居住者数など)を一元管理し、防災や都市更新に役立てている。

日本でも国土交通省が「PLATEAU(プラトー)」を推進して都市のデジタルツイン化を図っているが、東京など資金力のある大都市と、財政・人材面で制約の大きい地方都市との間に格差があるとされる。もし日本でも行政がBIM提出義務化などを通じて主導的に推進することになれば、DX加速の大きな契機になり得ると考えられる。

こうしたなか、九州大学が始めた「建築デジタル人材育成プログラム」は、教育の側からこの閉塞を打ち破ろうとする試みだ。AI・ロボティクス系、デジタル測量系、3Dモデリング系など、実務に直結するカリキュラムによって社会人が最先端のデジタル技術を学び、現場に持ち帰る仕組みを整えている。これは単なる技術研修ではなく、産業構造全体のデジタル化を担う「中核的人材の再配置」としての意味をもつ。

求められているのは、こうした教育・行政・産業の三位一体による再設計だ。BIMやロボティクスを個別に導入する段階にとどまらず、さらに設計から運用まで通貫する「データの循環系」を産業全体で構築する次のフェーズへの視座が必要だ。若手を中心にデジタル施工を理解する層を厚くし、同時に行政が法制度の側から後押しを行うことで初めて、真の建設DXが社会に根づく。

DXの本質は単なる技術更新ではなく、「社会をどう設計し直すか」という知的転換にある。建設業界がこの転換を実現できるかどうかは、都市と環境の未来を左右する。日本のガラパゴス化を打破し、デジタルを通じて日本の建設文化そのものを再構築するために、危機感のある企業から本プログラム利用を検討してほしい。

【寺村朋輝】

▼関連リンク

九州大学の建築デジタル人材育成プログラムのページ