リペア社会へのシナリオ(前編)~私たちは幸せなのか?~(1)

なぜ、スマホのバッテリーはすぐ交換できないのか?短い保証期間、高額な修理費用、交換のできない部品……私たちは昨今の暮らしのなかで、“修理(リペア)すること”から遠ざけられているのだろうか。

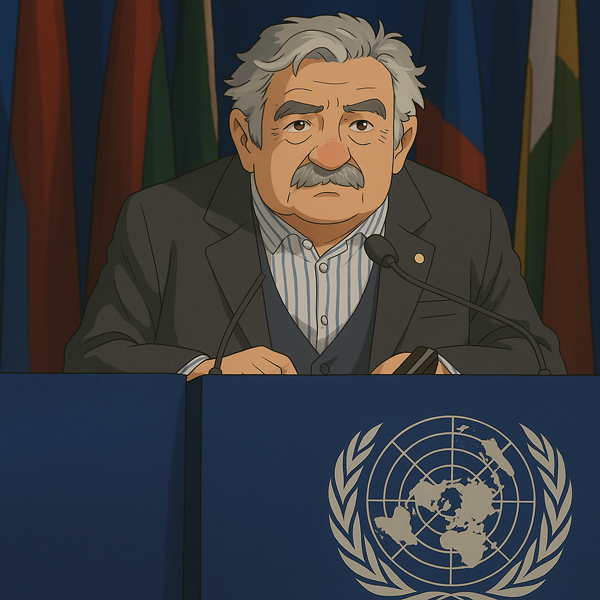

ウルグアイ元大統領

(筆者作成イメージ)

ウルグアイ第40代大統領ホセ・ムヒカ氏(1935~2025)は、国民から親しみを込めて「ぺぺ」と呼ばれた。世界で一番貧しい大統領といわれた男は、「発展は幸せの邪魔をしてはならない」と言った。発展は、人類の幸せ、愛、子育て、友達をもつこと、そして必要最低限のもので満足するためにあるべきものだと。「私は質素だが、貧しくはない。多くをもたず、必要なものだけで慎ましく生きている」と彼は応えている。友人から譲り受けた30万円ほどの愛車フォルクスワーゲン・タイプ1で移動し、大統領公邸ではなく郊外の農場に住んだ。毎月1,000ドルほどで生活し、収入の9割を貧しい人たちへ寄付し続けた(後に農業学校を設立し、子どもたちに農業を教える取り組みをしている)。

pixabay

この世はビジネスや経済ばかりではない。愛情を育むためのゆとりをもつべきだ。愛する人や友人、子どもたちのために。急いで生きる必要はない、欲におぼれてはいけないと、彼は警鐘を鳴らし続けた。我々は求めすぎているのだと。貧しいとは、必要としすぎる者のことをいう。なぜなら、必要としすぎる者は、満足することはないから。「貧しい人」とは少ししか持っていない人ではなく、いくらあっても満足しない人のこと。我々は程度を知らなければならないのだと。

私たちは幸せか?

現代人の不安は、ずいぶん贅沢だといわれる。結局のところ、満足の度合いを上げれば不安は常につきまとうことになる。「生きるか死ぬかのあのころに比べて、今はどれほど恵まれていることか…」──とある人はいうだろう。社会では、物質は消費を促し続ける設計になっていて、我々はもっと働き、もっと売るために、「使い捨て文明」を支える循環のなかにいる。人類は消費社会をコントロールできていない。人生をすり減らしているのは、消費が社会の駆動力になっているからだ。水問題や環境の危機がことの本質ではないことに、我々は気づかなくてはならない。見直すべきは我々が築いてきた文明の進み方であり、人類の精神にある。

“私たちは幸せか?”…2012年ブラジルの国際会議で、ムヒカ大統領は経済拡大を目指すことの問題点を指摘し、こうスピーチを続けた。...

月刊まちづくりに記事を書きませんか?

福岡のまちに関すること、建設・不動産業界に関すること、再開発に関することなどをテーマにオリジナル記事を執筆いただける方を募集しております。

記事の内容は、インタビュー、エリア紹介、業界の課題、統計情報の分析などです。詳しくは掲載実績をご参照ください。

記事の企画から取材、写真撮影、執筆までできる方を募集しております。また、こちらから内容をオーダーすることもございます。報酬は別途ご相談。

現在、業界に身を置いている方や趣味で建築、土木、設計、再開発に興味がある方なども大歓迎です。

また、業界経験のある方や研究者の方であれば、例えば下記のような記事企画も募集しております。

・よりよい建物をつくるために不要な法令

・まちの景観を美しくするために必要な規制

・芸術と都市開発の歴史

・日本の土木工事の歴史(連載企画)

ご応募いただける場合は、こちらまで。不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

(返信にお時間いただく可能性がございます)