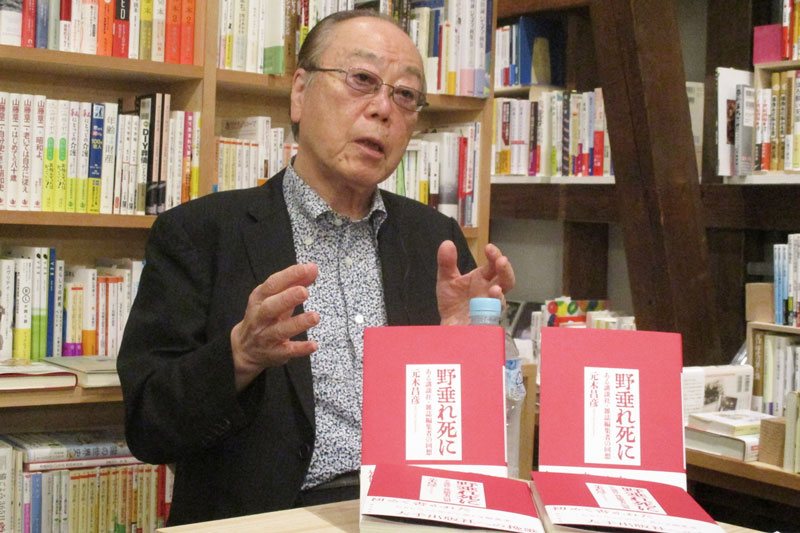

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

IT革命は18世紀の産業革命に匹敵すると、よくいわれる。そのなかから生まれたAI(Artificial Intelligence)」は、人知を超え、最終的には人間を支配するようになるという。それは人間にとって幸せなことなのだろうか。

週刊誌部数ランキングと衰退の現実

ABC(Audit〈公査〉)、Bureau〈機構〉、Circulations〈部数〉の略称。販売または配布の事実が帳簿監査により裏付けられており、有料発行部数〈Paid Circulation〉として、媒体普及の指標や広告料金の基準となっている)が発表した公査部数、2024年7月~12月期部数ランキングを紹介したい。

ベスト10は以下の通り。

毎週のようにスクープを飛ばす文春が20万部を切って17万弱。これだけ頑張っていても部数減は止まらない。

ほかには、

新潮、ポスト、現代も10万部を切った。FRIDAY、FLASHは5万部を切り、出すたびに大赤字ということだろう。

昔話をしても仕方ないが、今から30数年前には写真週刊誌FRIDAYとFOCUS(休刊)を合わせて400万部。25年前までは、ポストが90万部、現代が80万部、文春、新潮が70万部という時代が確かににあった。

週刊誌の黄金時代だったといっていいだろう。ピークは1997年だった。

なぜ週刊誌は売れなくなったのか

今回の数字を見ると、週刊誌という媒体がその役目を終えようとしているのが良くわかる。ここまで部数が激減してしまった「理由」はどこにあるのだろうか。

週刊誌を手に取る環境の変化があった。駅のホームにあった売店(キオスク)が激減したのは大きかった。なぜなら、満員電車に揺られて出勤するサラリーマンたちは新聞も本も読めず、車内で見るものは電車の中吊りだけだった。

そこで面白そうな記事を見つけると、降りてすぐにあった駅の売店で買って、昼休みに読んでいた。

駅の売店が少なくなると、コンビニが集客のために週刊誌を多く置いてくれた。一時はコンビニの売上が書店や駅の売店を抜いて1位になった時もあったと記憶している。

だが、立ち読みする客も減っていき、雑誌売場も店の奥に置かれるようになり、やがて、多くのコンビニから週刊誌が姿を消していった。

もちろん、ネットの普及も大きかった。スクープが発売前から情報が流れてネットで拡散した。何週間も張り込んだり、尾行してつかんだスクープが、週刊誌を買わずとも知ることができたりするようになった。

編集部側はネットを呪うばかりで、IT化対策が遅れたのも致命的であった。文春が有料電子版を始めてはいるが、紙の部数減を補うところまではいっていない。

それに、週刊誌のサイクルというのが時代に合わなくなってきている。日々、情報は洪水のように流れ、消費されていくだけだ。誰も過去を振り返らない。

週刊誌という媒体は、時代に取り残された“孤児”のようである。黄金時代を知る者にとっては寂しい限りだが、全誌が休刊になるまで見届けようと思っている。それまで生きていればだが…。

AIの万能幻想と危機感

話はガラッと変わる。少し前に、このコラムで酒井邦嘉東大大学院総合文化研究科教授の「AIを安易に使用することで、『人間の脳が衰える』」という論考を紹介した。

最近ではAIを使った小説や音楽、絵画まで出てきている。もはやAIは万能の神として崇められ、AIは人間を幸福にするという“幻想”が1人歩きしている。

もちろん、AIの危険性について、酒井教授のように警鐘乱打している学者もいる。だが、1995年のWindowsブームをしのぐほどのAIブームは、そんなものを蹴散らして日々進化し続けているらしい。

だが、朝日新聞デジタル(4月25日5時00分)のユヴァル・ノア・ハラリのインタビューを読んで、AIの本当の危険性を知らされ、目から鱗が落ちた。ユヴァルはイスラエルの歴史家で、著書に『サピエンス全史』 (河出文庫)がある。

少し長いが引用してみたい。

ハラリが警告する「AIと民主主義の崩壊」

《──AIをなぜ危険視するのですか。

「文字や印刷といったこれまでのあらゆる技術と異なり、AIは自律的に動くエージェントだからです。印刷機はただの道具です。自分で新しい本を書くことはできない。AIは自分で文章が書けます。ある分野ではすでに人間よりも知能が優れている。それでも現在のAIはまだ非常に原始的であり、私たちはまだ何も見えていないだけかもしれない。細心の注意を払わなければいけないと思います」》

彼は、AIは明らかに大きな利益を生む可能性があるし、史上最高の発明になるとも思っているとはいっているのだ。

しかし、速度が速すぎるという。

《「あまりに速く動いているのは間違いない。ある技術が、社会に解き放たれて、政治や経済などにどのような影響が生まれるのか。これは2、3年で分かる話ではありません」

「例を挙げましょう。産業革命です。18世紀以降、蒸気船や列車、電気といった発明が生まれた際、それらが社会とどのように相互作用するかは、分かりませんでした。人類は、産業社会を構築するためのモデルをもっていなかった。そのため、私たちは多くの過ちを犯しました」

「1つが帝国主義です。農耕社会は自国内で必要なものを育てるだけなので小規模で済みます。しかし産業は、製造するための原材料が必要で市場が必要です。だから、それらを提供してくれる大帝国を持つ必要があると考えられ、帝国主義の波につながりました。帝国がなくても豊かな産業社会を築くことができると気づくまでには何十年もかかりました。同じような過ちとして、産業社会を築くためには全体主義体制が必要と考えたことがあげられます。産業社会においても自由民主主義を築くことができると理解するのに長い時間がかかりました。これらは新技術に適応することの難しさを示しています」》

18世紀に起こった産業革命に匹敵するか、それ以上だといわれるIT革命。そのなかでもAIは抜きん出て普及の速度は速く、今は、小学校や中学校の学生までAI熱に浮かされている状態である。

しかし、ユヴァルは、この速度を危険だというのだ。

《「人類の力は、個々の知性からではなく、大規模な協力によって生まれます。月へ行くにしてもワクチンを開発するにしても協力に依存しています。この協力のためには情報が重要です。民主主義を可能にしたのも新しい情報技術です」

(つづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。