(株)アジア通信社

代表取締役社長 徐静波

庶民派宰相・村山氏と会う

10月17日午前、村山富市元首相が郷里の大分県の病院で死去した。101歳だった。知らせを聞いた私は、悲しみというよりも名残り惜しさを感じた。かねてから百歳まで生きるよう願っており、101歳はもはや大長寿だ。もうこの世にいないと知り、心にぽっかり穴が開いたようで、祖父を失ったような気持ちだった。

村山氏との付き合いは1997年に始まる。当時私はジャパンタイムズに勤めており、退任したばかりだった元「庶民派宰相」を取材したいと思った。村山氏の議員事務局に問い合わせたところ、翌日には秘書から電話があり、「大歓迎する」とのことだった。

村山氏は24年生まれで当時すでに73歳だった。会った途端、目の半分を覆う長い眉毛が目に入った。「眉が長いと寿命も長い」、今思えばまさにその通りだった。

取材では、実家の漁師の家の話から始まった。

村山氏によると、実家は九州の漁港のある大分市で、母親は子どもを11人生み、村山氏は6番目だった。ところが14歳のときに父親が他界した。家の稼ぎ頭がいなくなったことで、村山氏は新聞配達を始めた。毎朝4時に起き、風にも雨にも負けずに一軒一軒新聞を配った。中学を卒業すると客船に乗って東京に向かい、昼間は印刷工場で働き、夜は東京市立商業学校に通った。43年に明治大学政治経済学科に入学したが、その翌年に「学徒動員」となり、陸軍連隊に入隊した。幸いにも海外への出兵は免れ、敗戦を迎えた。46年、大学の卒業証書を手に大分県の実家に帰った。

社会主義思想を信奉する村山氏はその後、青年運動に参加するようになり、大分県漁村青年同盟の書記長に就任、後に社会党に入党した。そして55年に大分市議会議員に初当選、72年12月に衆議院議員に初当選した。村山氏は、「当時は田中首相が中国を訪問したばかりで、日中両国が国交正常化をはたした。中国と同じように社会主義思想を信念とする社会党員の我々は、中国に対して本能的に親近感を覚えた」と語った93年に社会党委員長に就任、そして94年6月に第81代首相に就任した。2000年、76歳になっていた村山氏は政界からの引退を決意し、せわしない東京の生活に未練もなく故郷に帰ろうと決め、大分市に戻った。

次に村山氏に会ったのは06年で、このときは初めて大分県まで足を運んだ。村山氏は自宅で私を出迎え、庭まで案内して岩の上に腰を掛け、「この家は結婚した1953年に買った。老後を実家で過ごそうと決めて、改めてリフォームし、塀や門をこしらえた」と言った。自宅は100m2も満たない小さく低いものだった。村山氏によると、明治時代の建物で築年数は130年という。45年に大分市はアメリカ軍の空襲を受け、この辺りの家はみな全壊したなかでこの家だけが残ったとのことで、「運の良い家だったので手に入れたのだ」と語った。このときに一番驚いたのは、元首相の自宅の入り口に警備員がいなかったことである。門が開いて現れたのは村山氏本人だった。小間使いも家政婦もなく、老夫婦2人だけで住んでいた。

2015年9月、またも大分市へ足を運び3度目の面会をした。そこで、私は日本について取り上げるSNSアカウントと音声番組「ヒマラヤ」を開設する計画があると伝えた。すると村山氏は、「すばらしいことだ。日中両国は国民同士が理解し合うことがとくに必要だ」と言った。そして番組名は何かと尋ね、私は「静説日本」と答えた。私の名前も含まれており、平和の心持ちで静かに日本について紹介したいという願いでもある。村山氏はそれを聞くと直ちに、「題字をしたためましょう」と言い、その場で紙と筆を用意し、「静説日本」との4文字を書き上げた。

最後に会ったのは17年8月、村山氏は93歳になっていた。このときは、村山氏の自宅近くまで来るや否や、なんと村山氏本人が自転車で姿を見せたのである。元首相が自転車にまたがっている、その姿を見てすぐにカメラをもち、シャッターを押した。村山氏は私を見て「家内は腰が悪くてね。野菜を買いにスーパーへ行ったんだ」と言った。私はたちまち鼻の奥が熱くなり、目に涙がにじんでしまった。偉大なる人物、それが実は平凡なのであった。

自転車を降りる姿は敏捷であったが、もうチャンスは多くないだろうとおぼろげながら感じた。そこで、「村山談話」の発表のいきさつについて、詳しい取材をしてみた。

質問:当時、なぜこの談話を発表しようと考えたのか。

村山氏 首相に就任した後、1995年8月に中国や韓国などアジア各国を訪問した。中国については、侵略をして現地の人たちに多大な損害や苦痛を与えてしまった。韓国では36年にわたり植民地支配をし、甚大な歴史の重荷を負わせてしまった。当時、中国は江沢民主席の時代で、歴史問題をとくに重く見ていたので、訪中した際に歴史問題の重さを身に染みて感じた。

東南アジア各国を訪問した際も、「アジア各国は、戦後の日本が平和や発展の道を進んで経済大国となったことに敬意を抱き、また日本の経済援助も受け入れているが、日本は歴史問題をうまく処理していないこと、政治家がしばしば歴史を否定するコメントを発表していることに不満を感じており、また経済大国となったことで歴史を忘れてしまい、再び軍国主義の道を歩むのではないか、と心配しているのだ」と感じた。こうした心配もあって、戦争で残された傷跡はまだ癒されておらず、日本政府はアジア各国の国民に対して歴史問題への見解をはっきりと伝え、アジアの近隣国とより信頼される関係を築く道を探るべきだと感じた。

当時は終戦からちょうど50年であり、首相として、日本はこの機会に歴史の教訓をまとめ、自らに警告表示を打ち立てることでアジア各国からの許しを求め、そしてアジア各国と本物の友好、信頼関係を築かなければいけない、と思った。

私は、今言わなければもうチャンスはないだろう、と思った。

質問:「村山談話」を発表すると決めた際、反対意見は出なかったか。

村山氏 当時、私の内閣は社会党、自民党、新党さきがけの三党による連立政権だった。三党で連立政権について協議した際、歴史問題への見解についても触れたことがある。私が率いていた社会党は、過去に日本が仕掛けた戦争は侵略戦争だったと強く主張していたので、終戦50年にあたって政府の談話を発表することを提案した際、三党とも反対意見は出なかった。しかるべき対応だ、とだれもが思ったのだ。このため三党は、戦後問題の処理の在り方を話し合う「戦後50年問題プロジェクトチーム」を立ち上げた。国内では原爆の被害者の救済といった問題に関わり、対外的には中国や韓国などアジア各国の植民地侵略といった問題に関わっていたからだ。ただ蓋を開けてみると、未処理の戦後問題が実に多いことが分かった。

談話を発表する前、国会議員のなかに反対者がいなかったわけではなく、自民党でも一部の議員が反対した。幸いにも当時自民党には民主や平和主義を求める議員が多かったので、反対の声は多数派にはならなかった。閣僚メンバーも満場一致でこの談話を採択した。

私は当時、この談話を「国会決議」といったかたちで発表しようとも考えたが、内閣の話し合いで、「総理大臣」名義で政府を代表して発表したほうがより慎重で厳粛だ、ということでまとまった。そこで95年8月15日、終戦からちょうど50年となった日に談話を発表した。後に「村山談話」と呼ばれることになる。

質問:「談話」のなかで、日本が発動した戦争は「侵略戦争」だと認めているが、周りの人に抵抗感はなかったか。

村山氏 戦後、過去のこうした歴史についてはあいまいな言い方が多い。「アジア各国を植民地支配から解放するという歴史的な戦争なので『植民地解放戦争』だ」、という意見もあれば、「第二次大戦で侵略戦争をしたのは日本だけでなく、多くの国々がこうした侵略を仕掛けたり、参加したりしたなか、なぜ日本だけをやり玉にあげるのか」との見方もあった。日本を批判するのは不適切だ、というのである。私は、他国に押し入ることこそ侵略であって、中国に満州国をつくったことがその例であり、言い逃れはできないものと思っている。

よって、中国に仕掛けた戦争は侵略戦争なのだ。仮にこの点を反省できず「侵略」を認めないようであれば、いわゆる反省などにはまるで当たらない。

当時、どのような文言を使うかについて検討もした。「侵略戦争」だとの主張もあれば、「侵略行為」と主張する人もいた。私は最終的にそれらを「侵略」の二文字にまとめた。どのような程度だろうと「侵略」ということである。

私は、中国、そして中国人には特別な深い思い入れがある。70年代に中国を訪問した際、青島の海で泳いでいたら、波をまともにかぶって入れ歯が落ちてしまい、失くしてしまった。90歳を過ぎた今、中国にはすでに私の「分身」が残されたと急に感じるようになった。日中両国の政府や国民が誠実に付き合い、仲良くすることを心から願う。向き合えばともに勝ち、戦えば共倒れする。

村山元首相から託されたもの

お昼時が近づき、村山氏の夫人が食事の支度をしようとしたところで、私は「外でごちそうしますよ」と強く主張した。そこで村山氏は、行きつけのすし店に自ら電話を入れて席を予約し、タクシーを呼んでくれた。

店に入ると、村山元首相が一番よく利用していた一番奥の部屋に通された。手狭なスペースで4人座ればもういっぱいだった。店の女将さんの話では、村山氏は大分県議会議員だったころからよく来店しており、何も言わなくても食べたいものが分かるという。

別れ際、村山氏はお辞儀をし、「ごちそうになってしまって家内に怒られたよ。ほんとに申し訳ない」と言った。車が動き出しても道端で見送ってくれた。思わず目から涙がこぼれ落ちた。

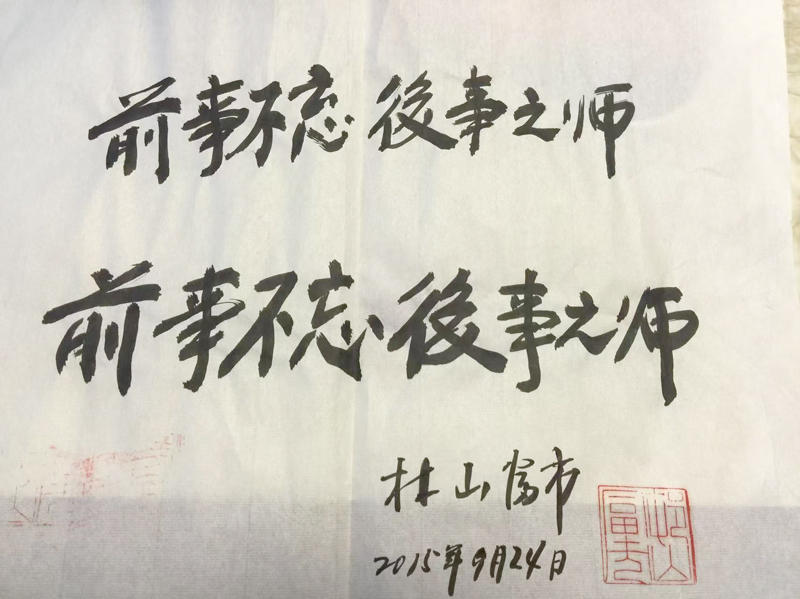

大分空港で出発待ちをしていた際、村山氏がくれた包みを開けてみた。本人直筆で、「前事不忘後事之師」(過去の経験を忘れず将来の戒めとする)との言葉が2つ書かれていた。村山氏からのずっしりと重い託しごとなのだ、と悟った。

※書には2015年の日付があるが、記者が受け取ったのは最後の取材時