戦後80年、メディアと記憶の行方~雑誌が雑誌であり得た時代があった(前)

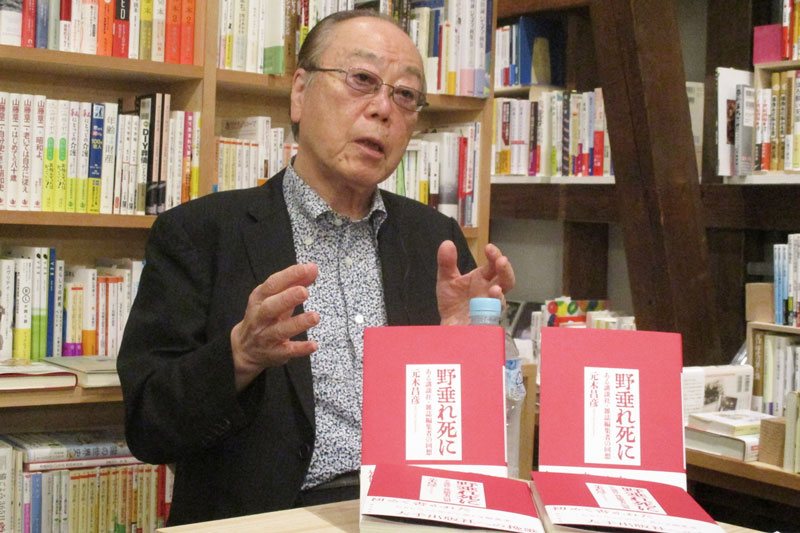

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

私は雑誌が活況を呈していた1990年代に編集長を務めていた。幸せな時代だった。だが、世の中が“寛容”を失い、雑誌にも徳目を求めるようになっていったため、雑誌は雑誌らしさを失っていった。(文中敬称略)

戦後80年を生きてきた記憶

雑誌の「魔界」時代に触れる前に、「戦後80年」の私の思いについて書いておきたい。日刊ゲンダイ(8月9日付)でこう書いた。

私は日本が戦争に敗れた年の秋に生まれた。激動の「戦後80年」は私の人生と重なる。

戦争は知らないが、戦争が残した“傷跡”は知っている。疎開先の新潟から東京に戻ったとき、駅のホームから見た一面の焼け野原。傷痍軍人がいた。そこここにバラックといわれた掘立小屋が立ち並び、ラジオの『尋ね人』は「シベリアに抑留されていた○○さん、一報ください」と呼び掛けていた。

皆一様に貧しかった。だが、今日より明日はよくなると信じられた時代だった。

それから80年が経ち、今年も「8月ジャーナリズム」と揶揄される戦争回顧の季節がきた。新聞には「被爆80年 もう一度原点に」などの文字が踊る。だが、私は忘れない。2011年8月15日を「新聞休刊日」にしたことを。だいぶ前から、報道の現場には使命感も危機感も“消失”しているのだ。

メディアはよく、田中角栄の「戦争を知らないやつが出てきて日本の中核になったときが怖い」、歴代幹事長、野中弘務の「日本人はすぐ一色に染まるから怖い」、梶山静六の「政治がやらなければいけないのは、有事の法整備をしても、それを行使しないための外交なんだ」、古賀誠の「外交以外に平和を保てない。9条堅持。理想論だというなら何が悪い。理想を実現するのが政治だ」という言葉を引用する。

戦争体験者の言葉にはそれなりの重みはあるが、私にいわせれば、どいつも口説の徒である。なぜなら、アメリカの植民地にされたまま、奪われた日本人の「魂・カネ・土地」を死ぬ気で取り戻す努力をしなかったからである。安倍晋三や石破茂より少しマシな程度だ。

ある被爆者が、子どもたちに体験を語ることを最近辞めたという記事を新聞で読んだ。話しても、子どもたちの目が輝かなくなってしまったからだという。戦争経験者も被爆者たちも、あと10年もすれば皆いなくなる。今の若者たちにとって、戦争は映画か任天堂のプレステのなかにしかないのだ。

メディアに携わる人間が今こそ考えなければいけないことは、その人たちがいなくなり、あの戦争が関ヶ原の合戦と同じように歴史に埋もれていくなか、“平和を守る”ことの重要性をどう伝えていくかということである。

それには、ウクライナやガザ地区で起きている「真実」を伝え、戦争=死だということを彼らに嫌というほど分からせることだ。建物が破壊された映像を延々と流すのではなく、そこにあるはずの「死者」を映し出すのだ。戦争は生身の人間が血を流して殺し合う究極の暴力だということを映像で、写真で見せてやるのだ。

コンプライアンスで縛られているというのなら、そんなものぶち壊せ! 張りぼての軍事大国など何の役にも立たないと教えてやれ!

高校生の修学旅行先をウクライナやガザにしたらどうだろう。北朝鮮でもいい。平和ボケした日本人は、それくらいしないと目が覚めない。

とまあ、年寄りの世迷言を縷々書いてきたが、「もし、敵が日本に攻めてきたらどうするんだ?」と聞かれれば、私はいつも戦中派作家山口瞳の言葉を引用する。

「私は、日本という国は亡びてしまってもいいと思っている。皆殺しにされてもいいと思っている。かつて、歴史上に、人を傷つけたり殺したりすることが厭で、そのために亡びてしまった国家があったといったことで十分ではないか」(『私の根本思想』新潮文庫)

このところ急激に台頭してきている極右政党の連中は、私のことを「非国民」というだろうが…。

とまあ、「今年80のお爺さんの世迷言」だが、これだけは書き残しておきたいと思ったので、長々と書き連ねたことをお詫びする。

雑誌の時代──学生時代と写真週刊誌ブーム

さて、雑誌「魔界」の時代である。私の実体験でいうと、戦後、雑誌の時代は2度あった。1度は60年代後半。私は早稲田大学の学生だった。カネがないため雑誌など買えないから、大学近くの汚い喫茶店に入り浸り、平凡パンチや週刊プレイボーイ、少年マガジンを読み漁った。

さて、雑誌「魔界」の時代である。私の実体験でいうと、戦後、雑誌の時代は2度あった。1度は60年代後半。私は早稲田大学の学生だった。カネがないため雑誌など買えないから、大学近くの汚い喫茶店に入り浸り、平凡パンチや週刊プレイボーイ、少年マガジンを読み漁った。

パンチはスピード、スリル、セックスの3Sを謳い、自分の生活とはかけ離れた夢のような世界を見せてくれた。マガジンには「あしたのジョー」「巨人の星」があり、次が出るのが待ち遠しくて仕方なかった。

中央公論や世界は図書館に籠って読んだ。なけなしのカネをはたいて買ったのは朝日ジャーナルだった。丸めてもっているだけで、ちょっとした優越感を感じられたものだった。

次は80年から97年まで。「写真で時代を読む」というキャッチフレーズで新潮社から写真週刊誌FOCUSが創刊され、写真誌ブームが始まった。講談社がFRIDAY、小学館がTOUCH、文藝春秋がEmma、光文社がFLASHを次々に出し、総部数600万部といわれた。

だが、作家の再婚相手の写真を撮るために、その前の家の2階で張り込み、隠し撮りをしたり、スキャンダルで病院に逃げ込んだ芸能人を撮るために、看護師姿をした女性記者を病室へ侵入させてパチリ。人気アイドルと付き合っている男がDPEに持ち込んだ「ニャンニャン写真」を、そこの店員から買い取り、そのまま掲載したりと、取材方法に新聞などからの批判が絶えなかった。

転機が訪れた。愛人への強引な取材に怒ったビートたけしが軍団を率いてFRIDAY編集部を襲撃した事件が起こったのだ。たけしへの批判より、それまでの写真誌の取材のやり方への批判が大きく巻き起こり、急激に部数を落としていった。

私がFRIDAYの編集長になったのは90年だが、実売部数は50万部を切るところまで落ちていた。

写真週刊誌を「ビジュアルニュース週刊誌」といい換え、「ヌードもニュースだ!」とこじつけ、2年間で部数を80万部まで戻した。まだ雑誌に活力がある時代だった。

次の週刊現代編集長は5年半。低迷気味だった現代を実売90万部まで伸ばした。編集長を辞した97年は、雑誌を含めた出版全体のピークで、ここから現在まで減少傾向に歯止めがかからない。

(つづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。