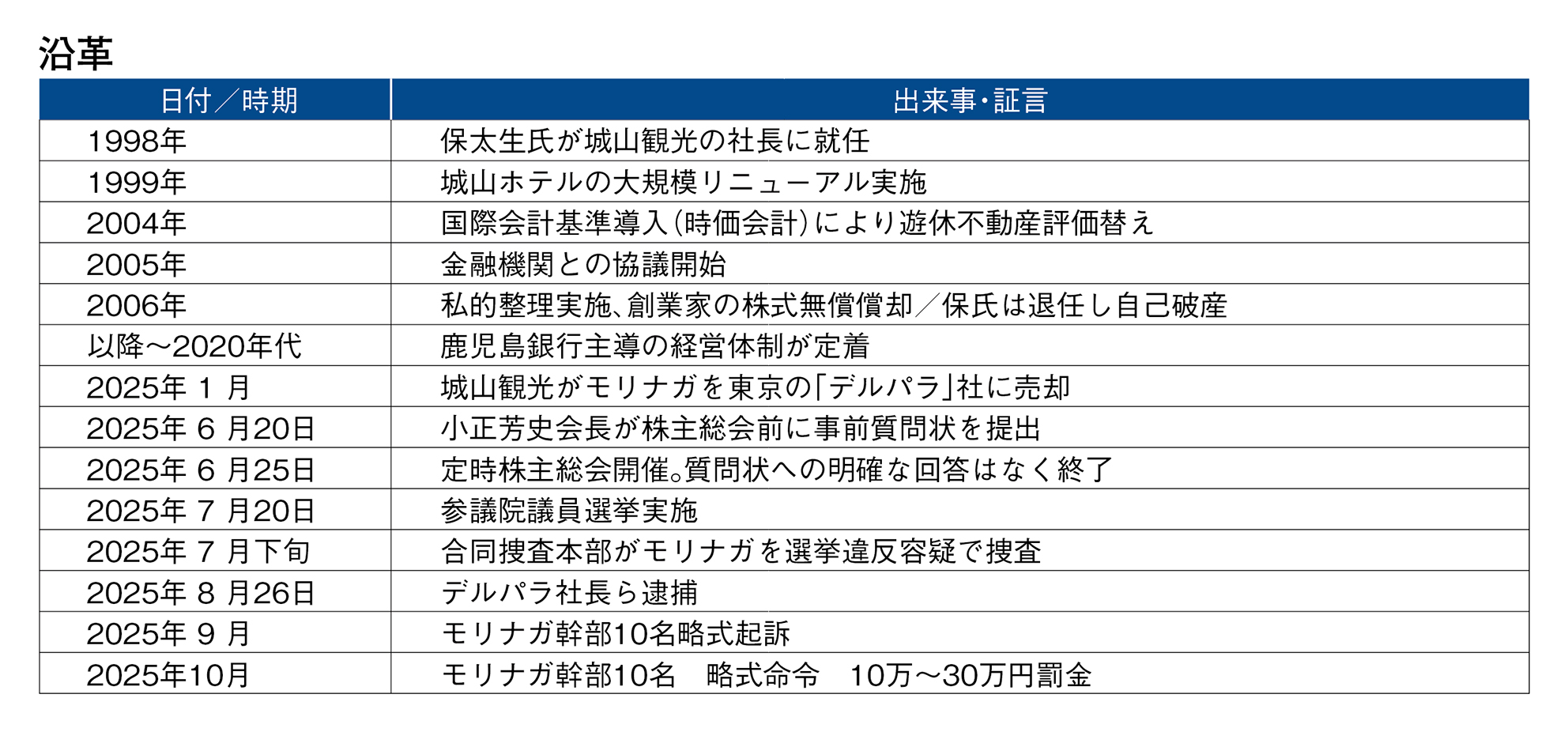

城山観光(株)による中核子会社(株)モリナガの売却と、その半年後に発覚した前代未聞の選挙買収事件は、同社の企業統治と説明責任に深刻な疑念を投げかけた。データ・マックスはこれまで、城山観光の創業家・保太生氏、同社主要株主・小正芳史氏、元モリナガ幹部らへの取材を通じて、売却の不可解な経緯を報じてきたが、ここにきて、そもそもの2006年の私的整理において約束されたとされる「将来的な創業家への株式返還」について新証言が浮上した。

2006年の株式返還約束

元行員が事実であると明言

当社はこれまでの取材で、2006年の城山観光(株)の私的整理に際して、創業家が保有していた株式を、鹿児島の財界を代表する複数企業が引き受けた経緯として、主要株主・小正醸造㈱の会長である小正芳史氏から下のような証言を得ていた。

小正氏証言

2006年に城山観光が私的整理を行った際に、鹿児島銀行の永田文治氏(当時常務、後の頭取・会長)と担当行員(以下、A)から株式を引き受けて欲しいとの依頼が小正氏にあった。その際、永田常務らは「この株は将来創業家に返す」と説明したため、小正氏は「そういうことなら預かります」と答えて株主になった。

また、小正氏はほかの株主からも「鹿銀から同様の説明を受けた」という話を聞いている。

今回新たに明らかになったのは、当時、永田常務と同席していた元行員Aの証言である。証言は24年10月、小正芳史氏がこの元行員Aとやり取りした際の音源が残されていた。その音源のなかで元行員Aは、06年の私的整理を振り返って、株主が「いずれ創業家に返すという約束でしたよね」と問うと「たしかにそうでした」と明言。さらに、私的整理スキームについても驚くべき証言をしていた。

元行員が突然の証言撤回

なぜ証言を変えたか

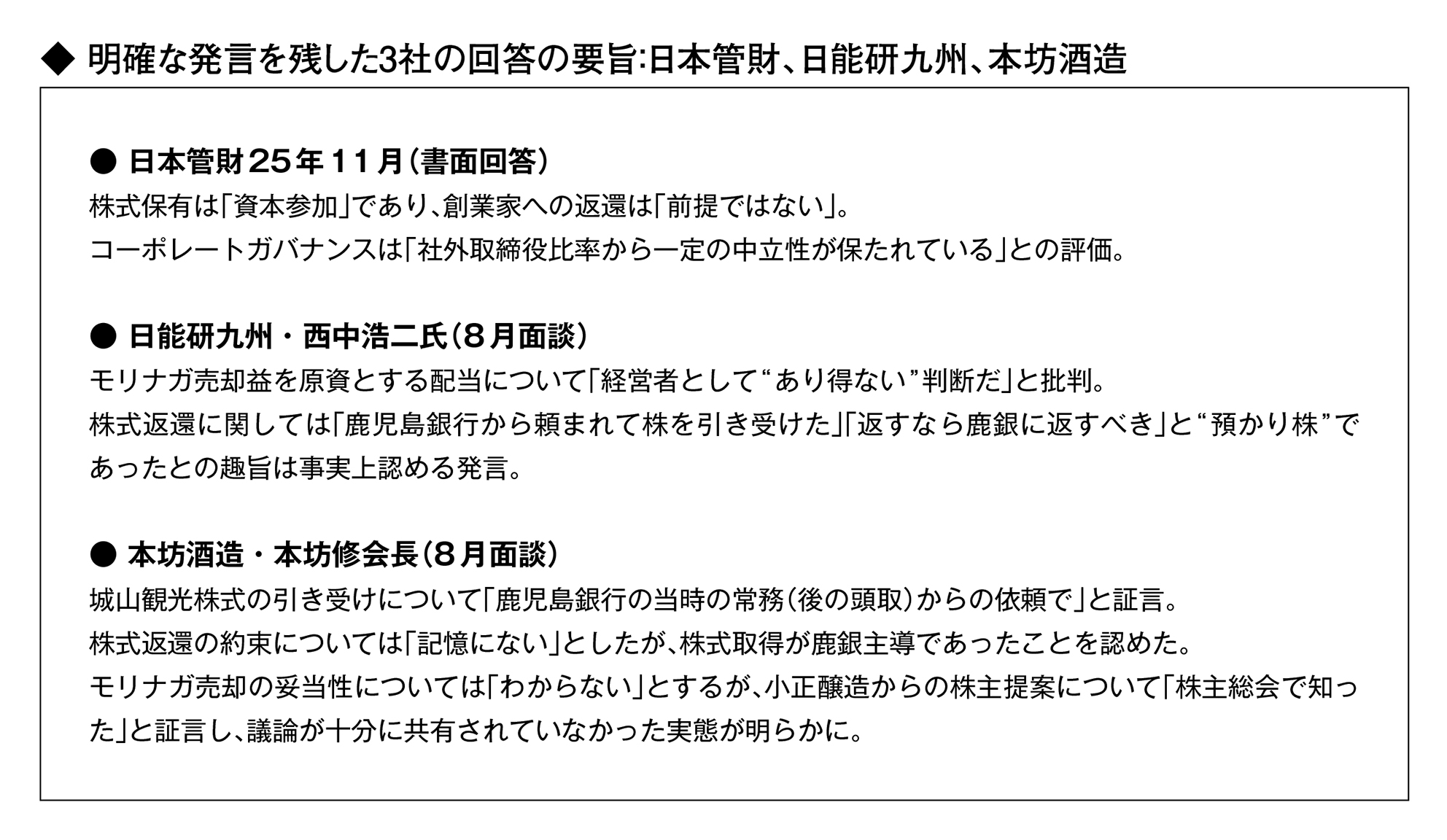

ところが、そのわずか4カ月後の25年2月21日、創業家・保太生氏と小正氏が同席した対話の場で、元行員Aは発言を翻し「返すと約束したわけではない」と、約束の存在自体を否定したのである。小正氏は驚きを隠せなかった。4カ月前の元行員の証言もさることながら、小正氏自身が06年に株式を引き受けた際もこの元行員Aが担当者だったにも関わらず、小正氏の面前でそれを否定したためだ。

だが、この元行員Aの突然の発言撤回に先立ってある事態が発生していた。実は面談に先立つ2月13日、保氏は金融庁を訪れて、「創業家返還に関する過去の約束」を相談していた。その際、金融庁の担当者は民間企業の資本関係には関与できないとの立場を示したうえで、鹿銀の窓口を紹介していたのである。その1週間後に元行員Aは発言を一転させたのだった。さらに元行員は、保氏から現鹿銀会長の影響力について意見を求められた際は、「コメントのしょうもない」と言葉を濁したという。

不可解なモリナガ売却

その裏で生まれた利益の構図

そして、中核子会社(株)モリナガの売却でも不可解な利益の追求が発生した。

25年1月、モリナガは東京のパチンコ企業(株)デルパラへ約28億円で売却された。説明では、M&Aで一般的な時価純資産方式を用いたとされる。しかし、収益性や立地を考慮すれば「安すぎる」とする声が、地元財界や株主から相次いだ。元モリナガ役員らの証言によれば、「1店舗だけで20億円で購入したいという声があった」という。

だが、複数社への打診や入札手続きがなされず、なぜか単独交渉での売却であった。そして、売却からわずか半年後の25年7月にモリナガは、従業員ら230人以上が摘発される大規模な選挙買収事件の舞台となり、幹部10名が公職選挙法違反で略式起訴された。誠実に働いていた現場従業員までもが罰金刑を受け、“前科”を背負わされる深刻な事態に陥った。

モリナガを売却した城山観光は、25年3月期決算で経常赤字1億4,886万円にもかかわらず、モリナガ売却で得た特別利益17億3,000万円を原資に1株6円(総額360万円)の配当を実施した。これに対して一部株主からは、「財務制限条項に抵触しているなかでの配当は明らかに不適切」「反対派株主を黙らせるための懐柔策だ」との声が挙がっている。また、決算書では1億3,600万円のモリナガ売却手数料が計上されているが、総会で示されたのは「ファイナンシャルアドバイザーへの報酬」という説明のみで、支払先の社名は伏せられたままだ。

しかし、複数の関係者はこれについて、「鹿銀へのアドバイザリー料である可能性が高い」と指摘している。仮にそうであれば、株主としての配当に加え、モリナガ売却によるアドバイザリー報酬によっても利益を得たことになる。

株主の不自然な沈黙 その要因は

モリナガの買収事件とその後の一連の証言、そして経営の不透明さは、城山観光がもはや独立した経営判断を下せない実態に陥っていることを浮き彫りにした。ここに至っては、今後の城山観光の経営において、株主の意思が極めて大きな影響力をもつ。

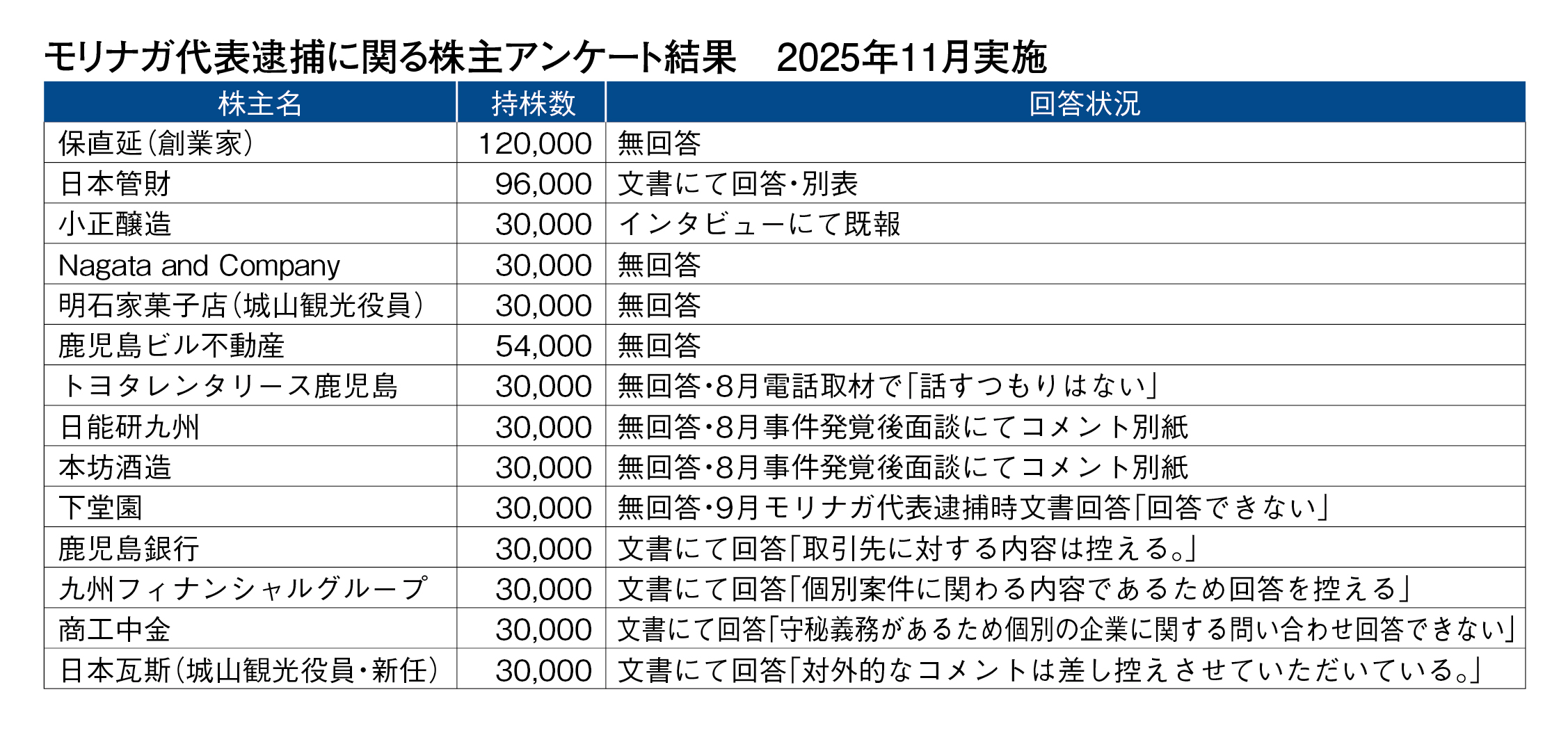

25年8月以降、データ・マックスはモリナガ事件の発覚を受けて、株主に対する面談・電話・メールなどを通じた複数回のアンケートを実施した。確認を試みたのは、モリナガ売却の妥当性、経営責任の所在、創業家への返還などに関する各株主の見解だ。だが、アンケートにおいて各株主は、「城山観光の株式は創業家に返すことを前提に“預けられた”ものだ」とする認識を、小正醸造以外の株主は1人として示さなかった。小正氏がほかの株主からもその約束が前提だったと聞いたと証言しており、元行員Aが生々しい証言とともに、いずれ株式は創業家に返す約束だったことを説明する信ぴょう性が高い証言を行っていたにもかかわらずである。

また、当社はアンケート以外のかたちでも一部の株主の動向を図ったところ「株式を後日返還する約束があった」ことをうかがわせる証言も得ている。しかし、アンケートにおいては、各株主は不自然なほどに沈黙する姿勢を示したのである。

このような城山観光の経営判断とそれに株主が追従する構図が続いた先に、モリナガの幹部・社員が摘発されるという“最悪の結果”が発生している。

城山観光の統治責任は経営陣だけでなく、株主も問われる段階にあるのではないだろうか。

法的整理の足音と説明責任の空洞化

25年3月期、城山観光は17億円超の当期純利益を計上し、帳簿上の内部留保を増加させた。しかしこれは、モリナガの売却による一過性の特別利益であり、本業は赤字が継続している。モリナガの売却によって城山観光は、年間約1億円にのぼる不動産賃料および配当収入という安定収益源を失ったのであり、加えて、不動産資産による財務的な裏付けをも喪失しており、支えを失った貸借対照表のバランスは脆弱化している。

25年3月末時点で総借入金は約168億円に達し、売上高の約2倍にまで膨らんでいる。営業赤字が継続し、すでに固定費・外注費なども削減は限界に近い。この巨額債務を今後どのように返済していくのか、合理的な展望を描ける説明はない。表面上は債務超過を回避しているが、実質的には私的整理や法的整理への移行が視野に入ってもおかしくない。仮にそうなれば、モリナガ売却の経緯は「闇に葬られる」可能性が極めて高く、再建の名のもとに進められた重大な意思決定は検証の機会を奪われることになる。しかも、25年6月の株主総会では「今後も利益計上は十分可能」と説明された。だが実態としては営業赤字が続き、かつ最大の収益源をすでに手放している。もし今後、再生手続きに入るような事態が発生すれば、この総会での説明は“虚偽”とされるリスクも孕む。

こうしたなか、24年に小正醸造が提出したファンド活用型の株主提案では、218億円の借入金(当時)を全額返済し、ホテルやモリナガの不動産を活用した再投資による企業価値向上が提案されていた。しかし取締役会は「資金調達に問題はない」などとしてこの提案を一蹴した。その結果、城山観光は収益基盤を失ったのである。財務的選択肢を閉ざした判断は、特別背任を問われかねない深刻な判断ミスともいえる。仮に現在の経営が安定黒字であれば、創業家への株式返還を拒んだ選択は結果論として成立する。しかし、現実は再び借金依存体質に陥り、千載一遇の成長提案を検討すらせずに退けていた事実は重い。

もう1つの注目点は城山観光が所有しモリナガに貸与している不動産の処遇だ。モリナガ店舗のうち3店舗不動産はいまだ城山観光が所有する。虎の子の不動産資産といえるが、これまでも売却し一時的な金銭に変えてしまえば、いよいよ城山観光は羽をもがれることになる。本件についての城山観光および鹿児島銀行の動向が注目される。

24年10月の証言で元行員Aは、ごく限られた経営陣が銀行の意思決定に強い影響力をもっていることを示唆しているほか、債権スキームにおいても驚くべき証言を行っている。もしこの表現通り、組織が限られた執行部により不健全な方向に導かれていたのであれば、城山観光や鹿児島銀行の従業員や株主、そして鹿児島銀行自身のブランドをも裏切る行為である。

【鹿島譲二】

▼関連記事

城山観光による不可解な売却の果てに モリナガ事件をめぐる証言

デルパラ事件、モリナガ元取締役インタビュー「社員を犯罪者にした責任は重い」

パチンコ「モリナガ」社長ら6人逮捕 城山観光の売却判断に波紋