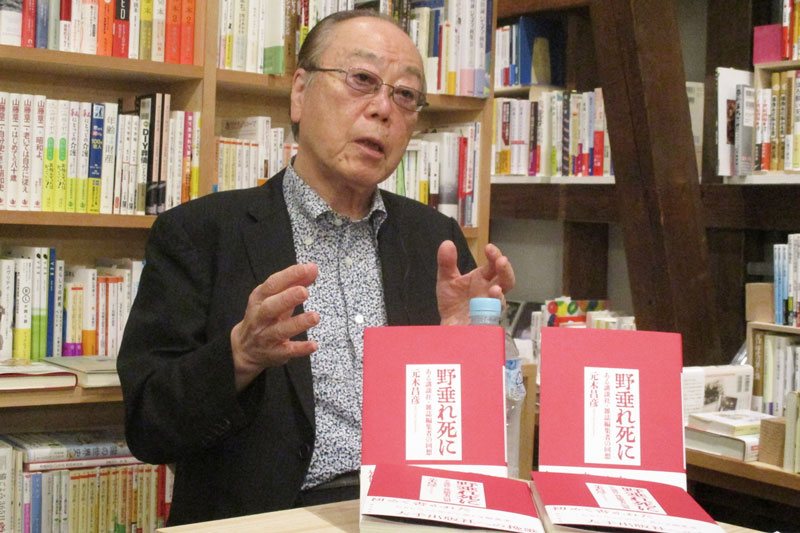

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

7月20日の参院選で自民党が敗北する一方、「参政党」という極右的主張を掲げる新興勢力が議席を伸ばした。この国の民主主義は表層的な理性の下に、排外主義や国家主義への無意識な欲望を抱えているのではないか。参政党の憲法草案に表れた思想は、戦後日本の根幹を揺るがしかねない内容を含んでいる。はたしてこれは一過性のブームか、それとも新たな時代の萌芽なのか──今、私たちは冷静に直視しなければならない。(以下、敬称略)

なぜ極右政党が台頭したのか

今回は週刊文春がなぜつまらなくなったのかについて書くつもりだった。だが、7月20日の参院選で、自民党が惨敗したのには別に驚きはなかったが、極右政党の「参政党」が大幅に議席を伸ばしたことについては、どうしても一言触れておきたい。

今回は週刊文春がなぜつまらなくなったのかについて書くつもりだった。だが、7月20日の参院選で、自民党が惨敗したのには別に驚きはなかったが、極右政党の「参政党」が大幅に議席を伸ばしたことについては、どうしても一言触れておきたい。

たしかに欧州などは移民排斥を訴える極右政党が議席を伸ばしてきている。あのドイツでも然りだ。

だが、この日本では外国人の数はまだまだ少なく、犯罪率も目立って増えているわけではない。インバウンドは異常に増えてきているが、これはこの国の重要な観光財源で、この国の政治家たちは歓迎こそすれ、排斥しようなどと考えてはいない。

だが、そこに「外国人を排斥せよ」「同性愛者は認めない」「国は天皇を中心にして、国民は天皇の臣下となれ」などと、時代錯誤などというものではなく、この国の根幹を揺るがしかねない政党が突如現れ、その政党がブームを巻き起こしたのはなぜかについて、真剣に議論すべきであろう。

SNSを巧みに使った選挙戦略などと皮相をなでるがごとき論調が新聞などに散見され、一時の仇(あだ)花的政党であると楽観視しているようだが、私にはそうは思えないのだ。

もちろん、今の神谷宗幣代表が率いる党などは、石丸伸二という昨年の都知事選で160万票を得て“時の人”になった人間のように、正体が明らかになるにつれて消滅していったように、泡と消えるだろうとは思う。

だが、これまで曲りなりに民主主義を建て前にしてきたこの国も、本音のところでは、外国人嫌い、同性愛者嫌い、再生エネルギーより原発増産、国民主権ではなく、天皇を中心とした国家が人民を統べる国への変容を、心のなかでは希求している人間が少なからずいるということが顕在化したのである。

そうならば、それをさらに体系的、論理的に政策化し、激烈なアジテーションとリーダーシップをもった人間が現れてくれば、そっちへ靡く人間がかなりの数いるということになる。

そうした人間は必ず現れる。そのとき、優柔不断なこの国の民は、そこへ雪崩を打つこと間違いない。

参政党の憲法草案が映す思想

参政党は5月に「新日本憲法(構想案)」を発表している。主権は国民になく「国」にあるとしている点が最大の問題。そのほかにもトンデモ項目が満載だと、森暢平成城大学教授がサンデー毎日(7/27日号)で批判している。

2条には「皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する」としているから、愛子天皇など論外。5条には「国民は、子孫のために日本を守る義務を負う」とある。森教授は「徴兵制を視野に入れている可能性もある」と指摘する。

5条には「国民の要件は……日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」とある。「害意」がなければ「国民」であると“釈明される”というが、森教授は、何が害意かは内面に属する問題で、恣意(しい)的に解釈される余地があるから、「戦前の治安維持法を彷彿とさせる」としている。「神話教育の充実」「偏向報道の抑止(偏向だとみなされればメディアは容赦なくペナルティを与えられる。言論弾圧になることは間違いない=筆者)」。婚姻は「男女の結合を基礎」として、性的マイノリティーの権利は一顧だにされない。夫婦別姓にも当然ながら反対である。

極右政党の萌芽がどこまで広がるのか? 近い将来、自民党(残っていればだが)対極右政党という構図が、この国にも出現する時が来るのだろう。

日本人は、物事の良し悪しを考えるのではなく、付和雷同型だから、強いものには巻かれろと、「極右のリーダー」に雪崩を打つ。それがものすごく心配である。

(つづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。