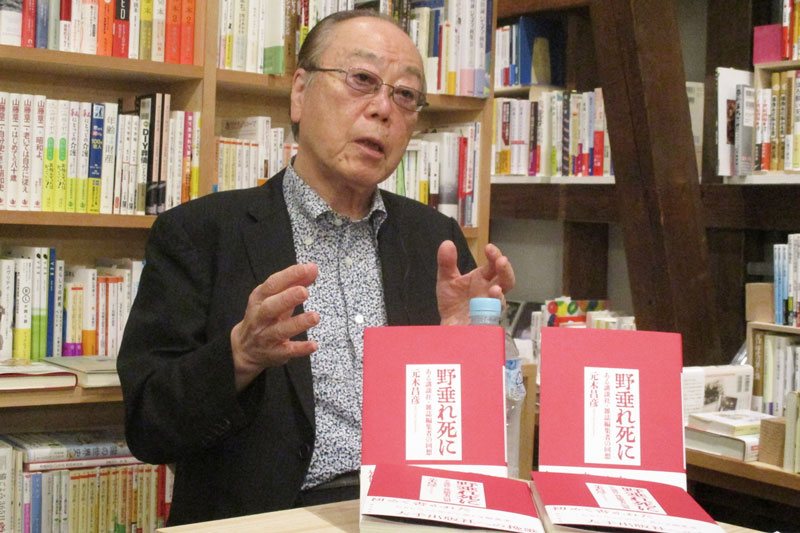

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

最近の週刊文春は面白くないと感じている読者は多いはずである。唯一週刊誌の存在感を示し、政界や官界、芸能界に激震を起こしてきた文春が、「中居正広とフジテレビ女子アナとの性加害問題」や「永野芽郁と田中圭の不倫」報道以降、なぜか精彩を欠いているのはなぜなのだろうか。(以下、敬称略)

週刊文春が失ったもの

さて、本題に戻ろう。

このところあれだけ勢いがあった文春の誌面に覇気が感じられないのはどうしたことだろう。

不倫スクープは時々出すが、かつてのように、小沢一郎の妻からの離縁状や甘利明が大臣室で「菓子折り+現金50万円」の贈賄を受け取っていた現場、東京高検検事長の黒川弘務の賭けマージャンなど、政治的に大きなインパクトのあるスクープがこのところ影を潜めている。

それだけではなく、今では毎週2本くらいは、健康読み物である。これは週刊現代の読者が高齢化してきたため、やむなく始めたジャンルだったが、その次にポストが追随した。

だが、健康ものや相続のノウハウばかりを毎週載せ続けた現代は週刊誌を捨てて隔週刊になり、ポストも現在は月3回刊になってしまった。

まあ、文春の読者も高齢化していて、若い読者はよほどすごいスクープがない限り、文春には手を出さないのであろう。

私は、部数が減っていることで、文春の誌面に活気がないといっているのではない。新谷学が編集長だった頃と今の文春は、別の雑誌のように感じられるのだ。

“文春砲”の光と影

それはなぜだろうと考えていた。その答えを示唆してくれたのが私の畏友で出版界の“ドン”今井照容であった。

今井は彼が出している月刊誌『出版人・広告人』7月号の「文藝春秋、新潮社の“雑誌ジャーナリズム”」(語り降ろし)のなかでこういっている。少し長いが引用してみる。

「今はもう、朝日新聞の社説ですら『週刊文春報道によると』って銘記するようになってきたわけで、その前から読者は『これは文春のスクープのことだな』ってわかってたよ、だから言わなくても読者には通じる面があった。けど、今はもうそれじゃダメなんだ。新聞が「『週刊文春何号の記事で明らかになった』って出典を明記しないと、フェアでないだろうって誰もが思うようになった。国民的に認知されたってことだよ。

これ難しいのはさ、新聞に認知されちゃったっていうことは、どういうことかわかる? ついに週刊誌が『報道機関』になっちゃったことでしょう。で、週刊誌が報道機関になるってことは、それはそれで大変なんだよ。週刊誌は新聞社ほど大きな資本、人的資本も体力ももっているわけじゃない。いつもカツカツで回して、やっと毎週の校了をしのいでいると思うのね。(中略)

『週刊文春』が新聞に伍する報道機関になるのは結構だけども、報道機関としては会社の規模が小さいよね。報道機関として、その根幹を揺るがすようなトラブルを抱え込んでしまったときに、大丈夫かな、耐えられるかなって心配にもなってくる。

みんな『文春砲だ』なんだっておだててくるけど、まあ本人たちが天狗になったりはしないと思うけれども、それは本当にきついことなんだよ。だって『胡散臭さ』は『週刊文春』に限らず、週刊誌の新聞では味わえない魅力を形成していたと思う。『週刊文春』は雑誌業界のなかで唯一、報道機関になったけれど、それは『胡散臭さ』や『軽さ』と訣別しなくてはならないことを意味しはしないだろうか。せめて『胡散臭さ』や『軽さ』を隠れ蓑にした批評性は調味料としてもっていて欲しいと願うけれどもね」

文春は批判する雑誌づくりから、批判される朝日的雑誌に変容していっている。私もそう感じていた。

今井がいっているように、週刊誌を含めた雑誌がもっていた胡散臭さが、文春から消えてしまっているのである。

確かに、FRIDAYが永野と田中の不倫を報じても、「ああそうなのか」で終わりである。もちろんその後、2人がCMを外されたり、ドラマから降ろされたりするかもしれないが、世間はFRIDAYを責めることはない。

だが、文春が報じると、批判が巻き起こる。『不倫と正義』(新潮新書)の著者である三浦瑠麗は、「虐待の告発などであればドメスティックな家庭の問題でも当然、記事化する意味はあると思います。でもそうでない単なる不倫であれば、週刊誌報道自体もそのうち正当性が認められなくなるのではないでしょうか」とサンデー毎日(同)で話している。

文春が朝日化したことによって、「文春たるものが…」という批判が増えてきたのである。

週刊誌ジャーナリズムの原点

ここでも何度か書いているが、週刊誌の“始祖”である週刊新潮が創刊されたとき、少ない編集部員の総力を結集するために3本の柱を立てた。

1つはメディア批判。1964年当時だからメディアの主力は新聞、それも朝日新聞がターゲットだった。

2つ目は、新聞がやれないことをやる。3つ目は政治家や権力者、有名人のスキャンダル。この3つに集中、編集部員の総力を結集する。

この「選択と集中路線」は、その後次々に創刊された週刊文春、週刊現代、10年遅れて創刊された週刊ポストへと受け継がれた。

文春はその路線プラス女性層をターゲットにし、有名人のコラムを充実させていった。現代は、月曜日発売にして、「サラリーマンのための雑誌」を謳った。当時の牧野武朗(後に講談社を辞め「マキノ出版」をつくり、「壮快」などの健康雑誌を創刊し、ブームを巻き起こす)局長はサラリーマンの関心事は「色・カネ・出世」だとし、その路線を突っ走るのである。

出版社の週刊誌はあっという間に新聞社が発行する週刊朝日、サンデー毎日、週刊読売などを駆逐し、出版社系週刊誌の黄金時代をつくっていった。

私は現代が創刊された10年後に配属されたが、前にも書いた通り、そこは学生運動や革マル、中核の元闘士たちや元自衛隊員、水商売で食い詰めた連中が集まる梁山泊であった。

私が配属されたのは、杉山捷三副編集長が率いる「色物班」だった。杉山は会うなり、「オレんとこは色物だから、事件や政治はやらねえよ」と私にいった。

「オレ、色物はちょっと」というと、「バカヤロー」ときた。色物とは当時、トルコ風呂、今はソープランドと名前を変えた風俗情報である。

しばらくいると、杉山から、「ちょっと行ってこいや」と一枚の券を渡された。それは新宿のトルコ風呂への招待券だった。

“色物班”という修行

それを見せれば、トルコ風呂がタダになる。当時、普通のトルコ風呂が1回、5~6,000円ぐらいではなかったか。

それを見せれば、トルコ風呂がタダになる。当時、普通のトルコ風呂が1回、5~6,000円ぐらいではなかったか。

毎週毎週、トルコ風呂情報を掲載していたから、その業界で週刊現代は「タダで宣伝してくれる」と下にも置かないもてなしであった。

まだ20代後半。ありがたい申し出に、鼻を鳴らして出陣していった。鼻歌交じりで編集部に帰ってくると、杉山から、「どんな女で、サービスはどうだったかを書け」とペラの原稿を渡された。

5枚程度に、脚色を交えてデータ原稿を書いた。翌週発行された現代に、仮名だが、私の体験記なるものがそのまま掲載された。

しかし、毎週毎週、同じようなものでは読者に飽きられると、杉山班の数人が集まり企画会議が始まった。新参者の私には何のアイデアもなかったが、トルコ風呂の記事をまとめている長谷川某が、少し気取って、『トルコ東海道中膝栗毛』や『トルコ奥の細道』なんてのはどうでしょうねといった。

彼は、当時一世を風靡していた作家・舟橋聖一の書生をやっていた。代表作は『花の生涯』『新・忠臣蔵』などで、NHKの大河ドラマにもなった。神楽坂の新潮社の前にあった舟橋邸は広大で、なかで迷子になりそうだった。

トルコ風呂名作の旅は、東海道、奥の細道から徒然草などへと続き、話題を呼んだ。だが、トルコからの留学生が「トルコ風呂」の名称は国辱ものと訴えたため、84年にソープランドと改名した。

当時、広岡某という業界では有名なトルコ探訪記者がいた。敗戦直後“パンパン” と呼ばれた売春婦たちの写真を撮り、両親や恋人への手紙を代筆し、写真を付けて送ってやっていた。そこから風俗記者になり、トルコ業界では大変な有名人であった。

その“広ちゃん”に頼むと、何枚か風呂のタダ券をくれた。20代、30代前半の若い奴がほとんどだった記者たちにとって、広ちゃんは神さまであった。

だがソープに改名した翌年、日本でもHIV患者が見つかり、「風俗情報」はほとんどの週刊誌から消えていった。

読者のなかには眉を顰(ひそ)める方もいるかもしれないが、週刊誌を含めた雑誌には、想像を絶するハチャメチャなものが数多くあり、それが飛ぶように売れた時代があった。

次回は『BUBKA』と『噂の真相』を取り上げ、私がやっていた『FRIDAY』や『週刊現代』などは上品すぎたというしかない、雑誌の「魔界」時代を取り上げてみたい。

(以下次号につづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。