これまで、高齢者の居場所「サロン幸福亭ぐるり」(以下「ぐるり」)開設にあたり、中沢卓実(当時・千葉県松戸市常盤平団地自治会長)さんの助言の元、開亭にこぎ着けられたことを紹介した。当時の中沢さんは同団地内で起きた孤独死(3年間放置され、白骨死体で発見)に対し、「孤独死を放置するのは団地の恥」として立ち上がり、「まつど孤独死予防センター」開所をはじめ、「あんしん登録カード」「いきいきサロン」など予防策を矢継ぎ早に実践。並行して公団(現・UR)への値上げ反対、建て替え反対闘争を主導し、「カリスマ中沢」として全国にその名を轟かせた。

中沢さんは究極の策士だった

中沢さん(左)と筆者

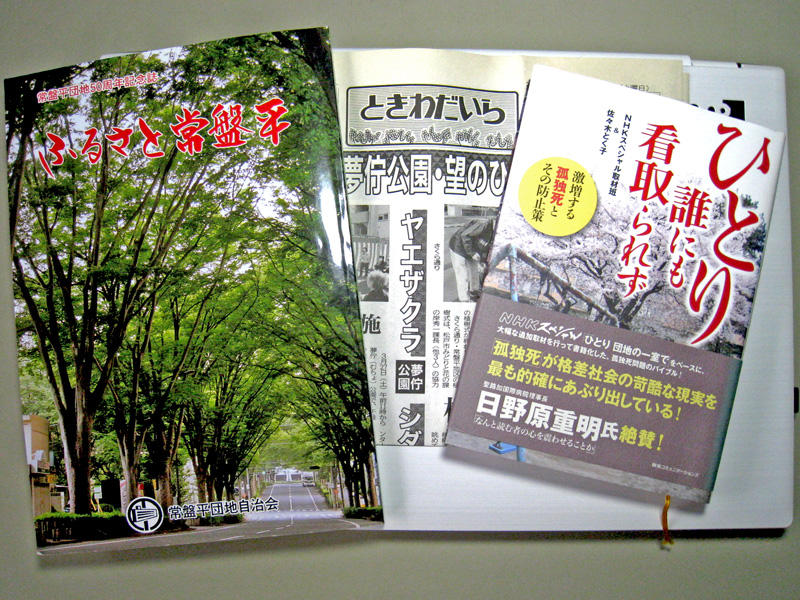

2005年9月24日、NHKスペシャル『ひとり 団地の一室で』が放送され、この作品が第26回「地方の時代映像祭グランプリ」を獲得する。それが単行本『ひとり誰にも看取られず』(阪急コミュニケーションズ ※現・CCCメディアハウス、07年)として出版され、「孤独死が格差社会の過酷な現実を最も的確にあぶり出している」と日野原重明氏(聖路加国際病院理事長・当時)から絶賛された。生活状況によって「誰もが孤独死する」ということを衝いた点が注目された。

「孤立した1人死」を「孤独死」と呼んだのは、阪神・淡路大震災の仮設住宅で「クリニック希望」を開設し、住民の健康をバックアップした医師の額田勲さんである。彼の著書『孤独死』のなかで、「“孤独死”とは単なる『独居死』ではない。貧困の極みにある一人暮らしの慢性疾患罹病者(アルコール依存症も含めて)が、病苦によって就業不能に追いやられ、次いで失職により生活崩壊という悪性の生活サイクルに陥り…」「仮設住宅では、痴呆症の一人暮らしの老人が見捨てられ、衰弱の果てに生を終えようとしている」「“孤独死”というのは、いかにも突然死のように世間から受け止められがちだが、実際には自殺などを除けば、慢性疾患によって長い期間苦しみ続けた帰結である」とし、額田さんは孤独死を、「緩慢な自殺」と表現した。額田さんのこの発言が、孤独死は大震災などの災害仮設住宅で一人暮らしの高齢者がひっそりと亡くなっていく特別のケースとして捉えられた。実は40代、50代という働き盛りの人たちが日常生活のなかで孤独死しているという現実を『ひとり誰にも看取られず』では紹介している。

本書のプロローグで、「取材はまったく進まなかった。『イメージが悪くなる』『個人の問題だから話せない』」「孤独死の全体像をつかもうとしてもどこにもデータがないのだ。そんな折りに偶然たどり着いたのが、千葉県松戸市の常盤平団地だった。そこで初めて、記者は孤独死の問題に取り組んでいる住民たちの姿を見た。ほとんどの団地が目を背けているなかで、少しずつではあっても真正面から孤独死に向き合おうとしている人々の姿は、大きな驚きであった」と記している。この取材を可能にさせたのは中沢さんだ。マスコミの世界にいた中沢さんは、マスコミの持つ巨大な力を知り尽くしていた。「自分1人ではできない部分をマスコミの力を利用して補う」という術を使った。また国会議員をはじめ県議会・市議会議員対策も万全で、常盤平団地自治会は多くの福祉関連の賞を受賞した。UR、松戸市、千葉大、淑徳大などと手を組み、孤独死問題を全国展開する。中沢卓実さんは究極の知恵者であり策士といえた。

(了)

<プロフィール>

大山眞人(おおやま まひと)

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。